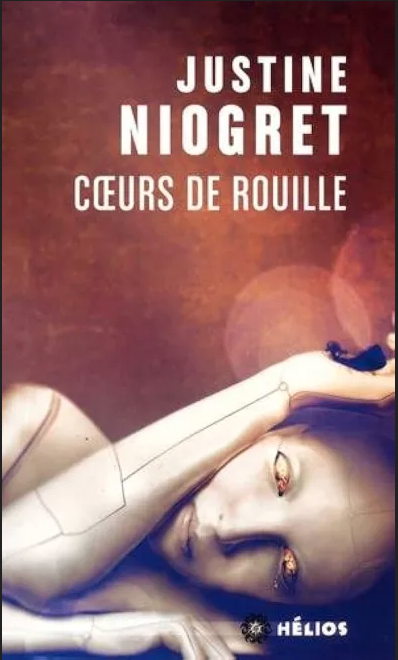

Venez donc toucher les Cœurs de rouille de Justine Niogret

Un monde presque intégralement post-humain où de solides porcelaines automates néanmoins endommagées agissent sur la foi de mémoires programmées et parcellaires. Magnifique de poésie cruelle et de tendresse inattendue.

Avant ce soir, Pue-la-Viande mangerait la terre. Il le savait d’avance, le sentait.

Il en avait une si grande envie qu’elle en était douloureuse. Comme une fièvre dans ce qui lui servait de nerfs ; dans ses tendons d’acier vrillé, ses tresses de câbles fins comme des cheveux, impossibles à casser. Ils en tremblaient presque.

Manger la terre.

Pas exactement. Pue-la-Viande la fourrerait dans sa bouche, à grandes pelletées de ses mains cassées. Ses doigts tenaient encore ; l’ossature métallique, les rouages des articulations. Mais la céramique cuite, tout autour, était fendillée, craquelée comme la coquille d’un oeuf dur tombé par terre. Ça grinçait. Des os dans une fracture ouverte.

Parfois, il ne sentait rien avant de chasser. Aucun tremblement. Aucune envie. Parfois, il n’était pas sûr. De lui, de ses coups, du résultat à venir. Mais là, aujourd’hui, il n’hésitait même pas. Il en aurait eu des vertiges s’il avait été humain.

Le golem ne pouvait pas avaler, ingérer le sable et les blocs de terre, les caillots agglomérés par les fausses pluies de dix-sept heures neuf – toujours la même heure, toujours la même pluie.

Son gosier était là en trompe-l’œil. Il parlait, criait, grondait, mais ne pouvait rien avaler. Sauf les perles, bien entendu, et les rares souvenirs glauques qu’elles libéraient une fois mangées. Souvenirs d’autres golems, d’autres époques, d’autres maîtres. Des souvenirs douloureux, acides comme des citrons verts.

Mais ça, Pue-la-Viande n’avait pas envie d’y penser, pas tout de suite.

Il avait si souvent gratté le sol, si souvent mangé les perles, gobé les souvenirs. Il tentait de compter, pendant qu’il se faisait ombre dans l’obscurité, qu’il poursuivait sa proie dans une course lente, une course d’insecte aux aguets, comme dans les cauchemars.

Le golem savait qu’il n’avait pas assez de doigts pour compter chaque traque. Pas assez de câbles, de blessures, pas assez de rien. Rien de lui n’était assez nombreux.

Il revoyait les herbes, les choses vertes, fines et douces, enfoncées dans les graviers par ses propres doigts, écrasées assez pour suinter, faire du jus, comme les humains quand ils se coupaient la peau. Sauf que là, c’était couleur de buisson, alors que les humains perlaient rouge. Ses déchirures à lui.

Les quartiers de la cité qui avaient encore des herbes étaient rares. La plupart du temps, il n’y avait plus que des graviers et du béton poussiéreux.

Le golem y pensa si fort, soudain, au sang, au vert et aux souvenirs aigres, qu’il trébucha et se racla le coude contre les pierres du mur de la maison qu’il longeait. Il se figea totalement. Une absence brutale de mouvement, celle des cafetières posées sur une étagère, d’un ballon crevé pendu à une branche d’arbre, momifié là par les pluies. Les golems étaient aussi morts que les objets dont on ne se servait plus.

Dans une cité close en état de déliquescence avancée, les humains ont disparu ou se terrent. Leurs anciens serviteurs robotisés, sous leurs masques de porcelaine et de céramique, lorsqu’ils ne sont pas définitivement tombés en panne, errent sans but, ou en suivant des programmes dévoyés de leurs intentions premières. La ville ne dort pas, mais bruisse de feulements mécaniques, inoffensifs ou inquiétants. Saxe, jeune artiste qui survivait tant bien que mal, se retrouve en compagnie de Dresde, puissante automate jadis paramilitarisée, mais dont la mémoire défaille tragiquement et pas toujours explicablement : ensemble, ils doivent fuir la traque inexorable de Pue-la-Viande, robot chasseur de robots qui convoite intensément leurs batteries résiduelles et leurs cartes-mémoire même ou surtout à demi effacées. Un parcours chaotique dans la ville semi-désertique les conduira-t-il aux portes, à l’extérieur, à la liberté ? Rien ne semble moins sûr.

L’agolem n’avait plus de bas du visage. Les doigts de Pue-la-Viande l’avaient broyé, effrité. Toute la porcelaine était partie, longues écailles tombées comme une peau. Les rouages en dessous se montraient, longs fils métalliques, armature en filet.

Tout cela avait autrefois donné la forme de son visage et se faisait maintenant voir sans pudeur, des dents en bronze, des molaires tout à fait humaines perdues entre les dents des engrenages de ses mâchoires.

Seuls ses yeux et son front avaient encore quelque chose de son ancien aspect – toujours blancs, lisses, à peine fendillés par les cassures commençant sous le nez. Et ses cheveux, dansant, sortis en une longue mèche de sa coiffure. Le reste était entrelacs tordus et barreaux d’une cage en forme de crâne. Au fond, tout au fond, comme prise au piège, la perle brillait de sa lumière orangée.

Pue-la-Viande avança la main et arracha la mandibule de la créature. Sa langue se mit à pendre, comme un tissu humide. L’agolem ne cligna même pas des yeux. Lui non plus. Ils se dévisagèrent ainsi, et lorsque les doigts du golem entrèrent dans la gorge pour en arracher la perle, aucun des deux ne trembla.

Puis il la mangea, goûtant les souvenirs aigres de l’agolem, et la force encore contenue dans la perle. L’énergie. La seule qui restait dans la citadelle, celle des perles que plus personne ne savait fabriquer.

Il n’y avait plus que cela. Les humains devaient manger pour exister, les créatures avaient besoin de se recharger. Mais plus rien n’était fabriqué. Il fallait bien vivre encore.

Pue-la-Viande avala la perle comme un ver glacé, une limace grouillante. Il mangea chaque souvenir étrange d’une vie qui n’était pas la sienne, d’une vie qui n’en était pas véritablement une. Une existence d’objet aux réflexions d’humain trop lent pour comprendre le monde autour de lui.

Lorsque ce fut fait, le golem se mit à quatre pattes, comme une bête, et arracha de pleines poignées de terre pour en noyer sa bouche et faire passer le goût de cendres terribles de ce qu’il venait d’avaler.

De la terre. Encore et encore.

L’agolem le regardait toujours, de ses yeux maintenant vides, comme ceux de l’oiseau mécanique mort et enfoncé dans le sol. Elle tenait debout par son simple équilibre.

Lorsque le vent se leva, elle tomba sur le sol comme une feuille emportée.

Pue-la-Viande ne s’en rendit même pas compte.

Quatre ans et deux ans après le double choc de « Chien du heaume » et de « Mordre le bouclier », quelques mois à peine après sa formidable incursion dans le post-apocalyptique le plus bizarre et le plus glaçant (« Gueule de truie », dont on vous parlera prochainement sur ce blog) et son mythe arthurien profondément et subtilement revisité (« Mordred »), Justine Niogret nous offrait ce magnifique « Cœurs de rouille ». Publié au Pré aux Clercs en 2013, et disponible depuis 2018 dans la collection Hélios, conduite en association par les éditions Mnémos et ActuSF, ce road novel à huis clos convoque à nouveau un imaginaire réputé fort codifié, celui des automates, robots et autres proto-intelligences artificielles, pour le retourner de fond en comble et en faire tout autre chose.

Là où E.T.A. Hoffmann, ou beaucoup plus récemment Angela Carter, Thomas Ligotti, Mélanie Fazi ou même Nina Allan, jouaient de l’inquiétude et du trouble lorsqu’ils inscrivaient ces silhouettes et visages de céramique immobile dans leurs paysages insolites, Justine Niogret, plus proche en ce sens sans doute du travail linguistique et poétique inclassable d’un Alexander Dickow (« Le premier souper », 2021), affronte directement la vallée de l’étrange (telle que pensée par le roboticien japonais Masahiro Mori en 1970) pour rapprocher l’apparemment irraprochable et bricoler des alliances de raccroc entre diverses formes fragiles de vivant, ou des haines mécaniques tenaces de n’avoir pas de vraie raison. Jouant de toutes les significations directes et indirectes de la « dent », du froid engrenage à la canine acérée, l’autrice tisse une redoutable toile de rapports matériels et étonnamment spirituels – on songera peut-être, curieusement, à certaines des scènes les plus puissantes des « Sarah Connor Chronicles » de Josh Friedman, en 2008-2009, notamment celles entre James et Cameron, bien que la porcelaine en soit fort éloignée en apparence) – en l’enveloppant d’une étrange poésie des situations. Voici donc une lecture très chaleureusement recommandée, vous l’aurez deviné.

La douleur réveilla Saxe. Terrible, brutale, la sensation du goût du venin des serpents, aiguë et brûlante derrière le nez, dans les sinus. Il poussa un hurlement de surprise et ouvrit les yeux en se relevant, une sorte de bond qui le propulsa en avant, assis sur son matelas de plume.

Il s’écrasa le visage sur une surface dure et glacée, et son nez éclata encore ; il sentit une grosse bulle de sang remonter et asperger son menton, commencer à envahir le devant de sa chemise de lin.

Le garçon voulut porter les mains à sa face, il se rendit compte qu’il ne pouvait pas bouger ; on le tenait fort, on lui emprisonnait les poignets. Un poids le figeait dans la mollesse des plumes, lui serrait la chair assez pour lui faire mal, et peur. Il ne voyait rien. Ses lorgnons étaient posés sur sa table de chevet, le monde était un brouillard, de grosses taches de couleur noyées les unes dans les autres. Son nez, là où il avait été frappé, lui faisait mal.

Il se débattit tout en clignant des paupières pour tenter de comprendre ce qui se passait. Dans la pénombre du petit matin, des premières heures encore grises, un hasard de rayon de soleil froid lui fit apercevoir une boule blanche couleur de dent, de savon trop passé à l’eau. C’était gros comme les deux mains en coupe, comme un ballon d’enfant. À quelques paumes de lui.

La chose était suspendue là comme une lune à portée de main, descendue de sa propre nuit. Saxe s’immobilisa. Il ne comprenait pas ce qu’il dévisageait.

Il devina que la chose avait des mains, que c’étaient elles qui le retenaient prisonnier. Elle ne bougeait pas, elle se contentait de maintenir Saxe dans cette position étrange, à moitié couché et presque assis, tremblant, les muscles douloureux, le nez gonflé par le choc et la chemise se barbouillant de cramoisi.

La lune blanche se pencha sur lui, lentement, sans se faire plus nette ou plus détaillée. Le mouvement était lourd ; celui d’un boeuf nerveux, d’une pierre à construire les cathédrales au bout d’une corde, tenue par des dizaines d’hommes, prête à chuter. Cette lenteur-là démontrait le danger sans même un mot prononcé.

Un des pieds du lit cassa brutalement, et Saxe se demanda avec terreur quel était le poids de la créature sur lui. Le meuble était un navire de guerre ; un de ces agencements de bois très haut qui survivait aux générations. Si le garçon s’était tenu debout à côté du matelas, il l’aurait frôlé de sa hanche. Cela s’était brisé comme un rien.

Saxe ne discernait toujours pas ce qui lui pesait sur la poitrine, et il regretta ses lorgnons posés à son chevet, impossibles à atteindre. Il ne voyait toujours que la tache pâle ; pourtant, alors qu’elle s’approchait encore, le garçon finit par comprendre la ligne ombrée d’un sourcil. Et un nez, ainsi que la courbe d’un menton pointu.

L’énigme du visage résolue, la suivante faisait déjà son apparition. C’était une agolem, une de ces créatures frêles qui servaient dans les maisons, qui cuisinaient et nettoyaient, pliaient le linge et portaient les cartes de bon rétablissement aux amis des maîtres. Mais celle-ci était forte, trop. La tache blanche de son corps, que voyait maintenant Saxe, était trop nue. Les agolems portaient leurs petites livrées, leurs petits uniformes aux couleurs de leur métier ; le noir et blanc des serviteurs, le bleu des ouvriers, le vert des aides des marchands. Celle-ci était blafarde, autant qu’un tas de duvet frais arraché d’un édredon éventré. Nue comme un œuf.

Et cette force monstrueuse surtout. Les agolems étaient créées, construites ; carcasse faussement squelettique de robot sous la porcelaine et la céramique ; mais toutes incapables d’immobiliser ou de blesser un humain. Ces choses-là ne leur étaient pas permises, non que leurs créateurs soient méfiants, mais par la simple impossibilité de leur art, presque oublié. Ces créatures étaient tendres et simples ; des poupées de calcaire laissées sous la pluie. Celle-ci sentait la mort et la désespérance, froide comme une lame tombée dans une flaque.

Hugues Charybde

Justine Niogret - Cœurs de rouille - éditions Mnémos

L’acheter chez Charybde ici