Pier Paolo Pasolini nous ressert Gramsci et les autres : fulgurances !

En édition bilingue, de très larges extraits des trois recueils poétiques essentiels de Pasolini. Une interrogation fulgurante, joueuse et déchirante, aujourd’hui comme hier.

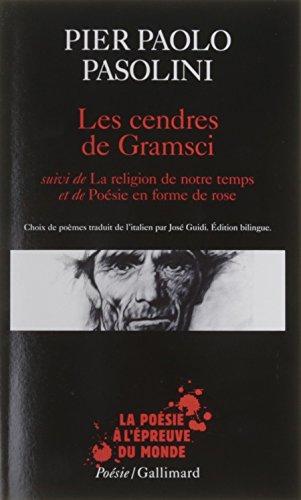

Les poèmes de cette édition Gallimard de 1973 revue en 1980 sont extraits de trois recueils essentiels de Pier Paolo Pasolini : « Les cendres de Gramsci » (1957), « La religion de notre temps » (1961) et « Poésie en forme de rose » (1964). Comme le rappelle le traducteur José Guidi dans son excellent avant-propos (et comme le soulignait aussi René de Ceccatty dans sa passionnante biographie de l’auteur), les dix années de leur élaboration, entre 1954 et 1964, furent particulièrement intenses et bouleversantes pour Pasolini, tant dans sa vie privée que dans sa pensée exprimée. Les thèmes qui hantent ces vers libres, ces poèmes en prose et ces rimes tierces (dont on peut parfois regretter que le traducteur y ait privilégié la stricte signification par rapport à la musique et au rythme – mais c’est une question toujours ouverte en matière de transmission de poésie étrangère, comme le rappelait notamment André Markowicz dans le fabuleux exercice que constitue son approche des « Vingt sonnets à Marie Stuart » de Joseph Brodsky) nous sont souvent devenus beaucoup plus familiers qu’à l’époque de leur écriture et de leur publication : le retentissement que leur ont offert les succès cinématographiques et romanesques de l’auteur ont certainement dévoilé bien davantage que ce à quoi la permanente confidentialité (relative) de la poésie nous a habitués, lectrice ou lecteur. Du strict point de vue de l’écriture, c’est aussi et peut-être surtout l’époque où, construisant sur des années d’expérimentation langagière déterminée autour du dialecte frioulan, celui qui se définira lui-même toujours, avant tout, comme un poète, décide de produire désormais ces condensations et ces fulgurances particulières en italien ordinaire, teinté sans doute des apports des banlieues romaines dont il flanque alors son écriture romanesque depuis « Les ragazzi » en 1955. Rêves, inquiétudes, obsessions – comme le rappelle José Guidi -, certes : mais aussi, serties au détour des mots et des phrases, intentions programmatiques, discussions intimes, mises en abîme politiques et mystiques. qui font de ces 130 pages (plus que doublées par la superbe édition bilingue et par les appendices – tout sauf négligeables) un triple manifeste poétique d’une rare puissance. Bien loin encore du funeste 2 novembre 1975 sur la plage d’Ostie, Pier Paolo Pasolini, toujours et déjà hanté de questionnements insatiables et de passions dévorantes, nous entraîne à sa suite, dans une série à bifurcations, conduisant sans doute l’une des plus déchirantes et des plus authentiques interrogations conduites par la littérature poétique contemporaine.

Les Cendres de Gramsci (III) – 1954

Un chiffon rouge, comme celui

noué au cou des partisans

et, près de l’urne, sur le sol cendré,

deux géraniums, d’un rouge différent,

Te voici donc, banni, en ta grâce sévère,

non catholique, enregistré parmi ces morts

étrangers. Les cendres de Gramsci… Pris entre l’espérance

et ma vieille défiance, je m’approche, venu

par hasard en cette maigre serre, face à

ta tombe, et à ton esprit qui est resté

ici-bas parmi ces gens libres (Ou bien c’est quelque chose

de différent peut-être, de plus extasié

et de plus humble aussi, ivre symbiose

d’adolescence, de sexe et de mort…)

Et en ce pays, où jamais ne fit trêve

ta passion, je sens quel fut ton tort

– ici, dans le repos des tombes – et en même temps

combien tu eus raison – en notre inquiet

destin – d’écrire tes ultimes

pages pendant les jours de ton assassinat.

Je vois ici, attestant la semence

non encore dispersée de l’antique pouvoir,

ces morts attachés à une possession

qui plonge au fond des siècles son abomination

et sa grandeur : et aussi, obsédante,

cette vibration d’enclumes, en sourdine,

étouffée et poignante – depuis l’humble

quartier – pour en attester la fin.

Et me voici moi-même… pauvre, vêtu

d’habits que les pauvres lorgnent dans des vitrines

au clinquant grossier, et qu’est venue faner

la saleté des routes les plus ignorées

des banquettes de tram, qui dénaturent,

pour moi, toute journée : alors que je puis de moins en moins connaître

de tels loisirs, dans le tourment

de survivre, et s’il m’advient

d’aimer le monde, ce n’est que d’un violent

et naïf amour sensuel,

tout comme, adolescent incertain, autrefois,

je l’ai haï, quand me blessait en lui, bourgeois,

mon propre mal, bourgeois ; et si le monde

est – avec toi – maintenant divisé, n’est-ce point objet

de rancœur, de mépris presque

mystique, que la fraction qui en détient le pouvoir ?

Pourtant, sans ta rigueur, je subsiste,

car je ne choisis point. Je vis sans rien vouloir,

en cet après-guerre évanoui : aimant

ce monde que je hais – en sa misère,

méprisant et perdu – par un scandale obscur de ma conscience…

Les pleurs de l’excavatrice (I) – 1956

Ce n’est qu’aimer, et que connaître,

qui compte, non d’avoir aimé,

ni d’avoir connu. C’est angoisse

que vivre d’un amour

révolu. L’âme ne grandit plus.

Voici que dans la chaleur enchantée

de la nuit noire, qui, là-bas,

parmi les méandres du fleuve, et la vision

de la ville assoupie parsemée de lumières,

frémit encore de mille vies,

désaffection, mystère, et misère

des sens, me rendent hostiles

ces formes du monde, qui, hier encore,

constituaient ma raison d’être.

Triste et las, je rentre chez moi, parmi

de noires places de marché, de tristes

routes, tout autour du port fluvial,

parmi les baraques et les entrepôts mêlés

aux derniers prés. Ici règne un silence

de mort : mais tout en bas, boulevard Marconi,

ou à la gare, au bord du Tibre, le soir

paraît encore doux. Vers leurs faubourgs,

leurs hameaux, s’en retournent sur de petites

motos – en bleus, ou bien en pantalons

de travail, mais pleins d’un entrain joyeux,

des jeunes gens, avec un camarade en selle,

hilares, crasseux. Les derniers clients

bavardent, debout, à voix

haute, çà et là, dans la nuit, aux tables

des cafés encore éclairés et presque vides.

Pauvre, merveilleuse cité,

tu m’as appris ce que les hommes

joyeux et cruels, apprennent, enfants,

les petites choses où se découvre

la paisible grandeur de la vie, le fait, ainsi,

de marcher, vigilant et dur, dans la cohue

de la rue, de s’adresser à un autre homme

sans trembler devant lui, de ne pas avoir honte

de vérifier l’argent compté

d’un doigt paresseux, par l’employé

qui file, en sueur, au long des façades,

dans la couleur d’un éternel été ;

me défendre, attaquer, avoir

le monde sous les yeux, et non

seulement dans mon cœur, comprendre

que peu de gens connaissent les passions

dont est faite ma vie :

que s’ils n’ont rien de fraternel, ce sont pourtant

des frères, puisqu’ils connaissent, justement,

des passions d’hommes

et que, joyeux, inconscients, absolus,

ils vivent d’expériences

qui me sont inconnues. Pauvre, merveilleuse

cité, tu m’as fait faire

l’expérience de cette vie

inconnue : jusqu’à me faire découvrir

ce qu’était, pour chacun, le monde.

(…)

Pier Paolo Pasolini - Les cendres de Gramsci / La religion de notre temps / Poésie en forme de rose - Éditeur : Gallimard/ NRF Poésie

Charybde2 le 2/09/19