Interview de Philippe Girard pour “Libres d’obéir” : “En lisant l’essai de Johann Chapoutot, je me suis dit que c’était quand même un livre magique.”

En adaptant l’essai de Johann Chapoutot, Philippe Girard a étoffé et prolongé le livre original en introduisant une fiction contemporaine en marge des recherches sur la figure de Reinhard Höln et des élites nazies qui ont participé à la mise en place de ces techniques de management moderne. Les deux auteurs proposent une adaptation qui offre un autre regard sur ces recherches dans un livre très graphique.

En lisant ce livre, vous allez découvrir la figure de Reinhard Höhn, intellectuel allemand radical qui rejoint le parti nazi et devient l’un des instigateurs des réformes étatiques et de la formation des élites. Avec des appuis puissants, ce théoricien d’extrême-droite va échapper aux condamnations à la chute du IIIe Reich pour se reconvertir en auteur de best-seller et directeur d’école pour cadres. Loin d’être inquiété pour ses prises de position radicales et son engagement dans le nazisme, il va devenir le gourou du management moderne, avec des techniques, réflexions et outils encore utilisés aujourd’hui.

En découvrant les recherches de l’historien Johann Chapoutot, Philippe Girard imagine un volet supplémentaire pour mettre en valeur l’essai, en introduisant des personnages féminins et un regard contemporain pour mieux mettre en lumière les parallèles et tout l’héritage de Höhn et ses proches. De la mise en page à la couleur en passant par les clins d’œil à la propagande d’époque, le dessinateur propose une relecture ludique de cet essai qui nous invite à réfléchir.

Je vous propose un entretien avec Philippe Girard pour évoquer ces dispositifs, mais également sa manière de travailler et sa manière d’aborder un livre.

Tu étais lecteur de Johann Chapoutot ? Qu’est-ce qui t’a attiré dans ce livre précisément pour te lancer dans une adaptation ?

Philippe Girard : C’est une bonne question parce que je le connaissais sans savoir que je le connaissais : j’avais vu passer des capsules sur les réseaux sociaux. L’histoire du Québec est rattachée à la France, ce sont des Français qui sont venus coloniser le Québec, il y a 400 ans, donc on finit toujours par avoir des échos de ce qui se passe en France.

Et c’est quand Benoît Mouchard [Directeur éditorial de Casterman bande dessinée] m’a parlé du livre et me l’a envoyé ; je l’ai lu et je me suis dit « ah oui, c’est le gars que j’ai déjà vu ». C’est quelqu’un que je connaissais sans connaître.

Philippe Girard / photo © Beata Zawrzel

Ce n’est pas une adaptation littérale, tu ajoutes un volet contemporain pour mettre en regard les recherches de Johann Chapoutot et notre époque, comment vous avez travaillé tous les deux ?

P.G. : Ça a été très fluide, mais tout le processus créatif s’est étendu sur une très longue période. J’ai reçu le livre par la Poste que j’ai lu, relu et relu et l’une des choses qui m’intéressaient à la relecture, c’est d’introduire des personnages féminins dans l’histoire parce qu’il n’y en avait pas dans l’essai.

Je ne suis pas intéressée par dessiner des livres dans lesquels il n’y a pas de femmes. Je suis père de deux filles, je vis dans un monde de femmes. J’ai eu cette idée et j’ai écrit à Johann Chapoutot qui m’a dit « oui, vas-y » donc j’ai attaqué le story-board.

On ne s’est vu qu’une année plus tard, à Paris, j’étais en résidence à Laval dans l’ouest de la France. On s’est retrouvé chez Gallimard, on a mangé, on a discuté et j’avais une liste de questions pour lui. Des questions historiques très techniques, et il m’a donné les détails très précis dont j’avais besoin. Et j’ai commencé à travailler, mais on ne s’est vu qu’une fois.

J’envoyais mes planches à l’éditeur, au fur et à mesure que je les faisais. C’est une fois terminées qu’on a fait une rencontre en visio où il a souligné certains aspects historiques que je devais corriger. À ce moment-là, les bibliothèques sont en grève au Québec et ce n’était pas évident de chercher de la documentation sur les uniformes, les épaulettes, des trucs comme ça. Mais il m’a donné beaucoup de liberté créatrice.

Ce qui ressort c’est la mise en page, le dessin qui s’inspire des affiches de propagande de l’époque, ces schémas d’entreprise au milieu de la bande dessinée qui créent des ruptures, d’où viennent ces idées ?

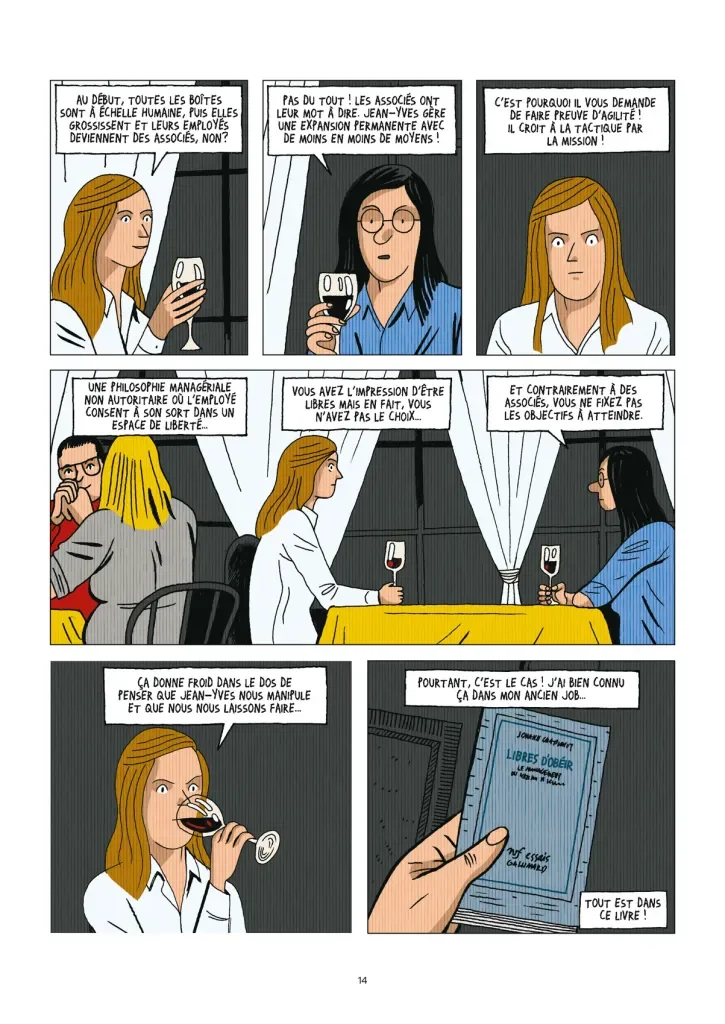

P.G. : En lisant l’essai de Johann Chapoutot, je me suis dit que c’était quand même un livre magique. Dans le sens où quand je l’ai abordé, je me suis dit qu’il allait collecter toute l’information disponible sur le management des nazis sous forme de recherche universitaire. Mais à travers cette recension, qui concerne toute l’humanité, en tant que lecteur je me suis retrouvé confronté à MA réalité, à MON expérience en entreprise. Et toutes les personnes à qui j’en ai parlé, qui l’ont lu, m’ont dit qu’ils avaient eu exactement la même expérience de lecture.

Pour moi, c’est la grande découverte de ce livre, je ne suis pas sûr que tous les essais universitaires ont cette étincelle de magie. La première stimulation est venue de là : je me suis dit que si j’arrive à reproduire ou à restituer cet élément dans la bande dessinée, ce serait vraiment pas mal. Et pour y arriver, il fallait que j’évoque l’expérience en entreprise que j’avais connue —et probablement similaire à celle des autres lecteurs.

Pour les affiches de propagande, on voit que le management en entreprise se fait un peu de cette manière là aussi : tu as des affichettes un peu partout dans les couloirs, dans les corridors avec des rappels sur l’entreprise ou « partie de ping-pong samedi entre les équipes »… des communications internes.

Et je me suis dit que ce n’était pas anodin que cet élément-là —qui parfois est assez subversif— ait un lien historique avec le passé. J’avais envie de l’évoquer. Dans la propagande nazie, ils en ont abondamment usé et abusé, donc pourquoi ne pas le rappeler : c’était une iconographie que presque tout le monde l’avait vu.

©Philippe Girard / Johann Chapoutot / Casterman

©Philippe Girard / Johann Chapoutot / Casterman

Comment tu as sélectionné les passages de l’essai à garder, ceux à mettre en image, ceux à plutôt illustrer à travers la fiction et l’histoire de Florence ?

P.G. : Je l’ai fait assez spontanément. Ce qui était important pour moi, c’était de me concentrer le plus possible sur les protagonistes de l’histoire : Florence, Annie et Reinhard Höln. Évidemment, il y a une panoplie de personnages qui gravitent autour d’eux, mais je savais dès le départ que je ne pouvais pas faire une histoire chorale parce qu’il y avait trop de personnages.

Et je trouvais aussi que c’était intéressant pour les lecteurs de la bande dessinée de sentir que l’histoire que je lui racontais était un peu différente de celle de l’essai. Si la BD peut renvoyer les gens vers l’essai, si l’essai peut renvoyer les gens vers la BD ; et que ceux qui ont lu les deux n’ont pas le sentiment d’avoir lu le même livre : on est gagnant. C’est une adaptation, et on a l’impression que l’un est le complément de l’autre.

Je ne voulais pas faire un livre assommant et puis comme dans la bande dessinée, le dessin est aussi de l’écriture, je pouvais capitaliser sur l’intelligence du lecteur pour comprendre. Si je vais droit au but, j’ai confiance dans sa capacité de compréhension.

En ayant lu les deux, effectivement on a l’impression de redécouvrir des infos, parce qu’elles sont mises en lumière. Même des choses qu’on a lues dans l’essai qui est très complet et très dense…

P.G. : J’ai été immédiatement renversé par la magie de l’essai comme je disais. J’ai des amis qui ont écrit des thèses universitaires où l’idée est de réunir dans un livre toute l’information disponible sur un sujet —avec des recherches très importantes— mais parfois on lit ça, et on a l’impression que c’est une lecture difficile à assimiler.

Dans le cas de Libres d’obéir, la magie opérait pour tout le monde ! Comment il a réussi à nous rendre acteurs de ce qu’il raconte, grâce à notre expérience personnelle ? Les livres sont magiques, les livres sont mystérieux. J’étais impressionné qu’il ait réussi à faire ça, je devais au moins essayer d’y arriver.

©Philippe Girard / Johann Chapoutot / Casterman

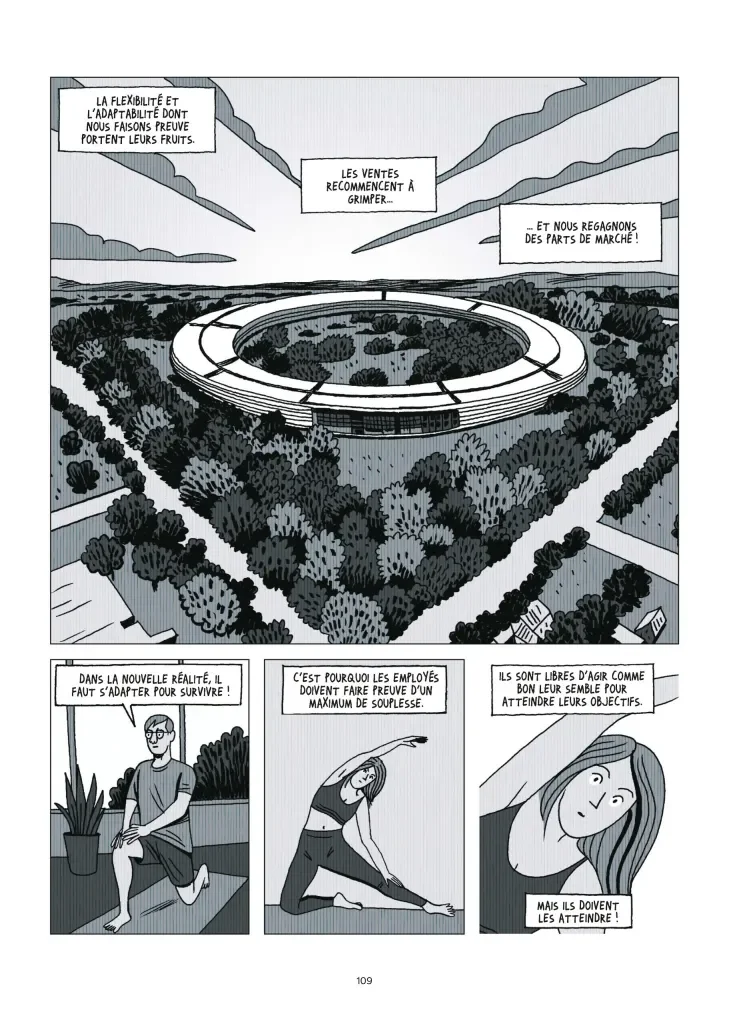

Il y a des jeux graphiques, sur les symboles, les motifs ; il y a la couleur qui glisse doucement vers le noir et blanc. Comment tu as imaginé ce jeu subliminal ?

P.G. : À force de lire et relire l’essai, j’ai réalisé qu’on entre assez sereinement dans le livre et plus on avance —parce que ça confronte notre expérience personnelle— plus nos pensées s’obscurcissent.

La plupart des gens qui ont eu la chance de choisir leur métier, ont suivi une formation, ont étudié avec une vocation, ils ressentent un appel. Ils décrochent l’emploi dont ils ont rêvé et au fil des mois et des années dans l’entreprise : ils réalisent que quelque chose ne va pas. Ils commencent à aller mal parce que s’il y a bien un endroit où on est susceptible d’être malheureux, c’est le travail.

Et je me demandais comment induire cette idée sans le dire avec des mots. Et en faisant disparaître la couleur, en obscurcissant la coloration de la lecture, j’avais l’impression d’installer tout doucement cette information. Et, encore une fois, de compter sur l’intelligence du lecteur pour comprendre ce que j’essayais de dire.

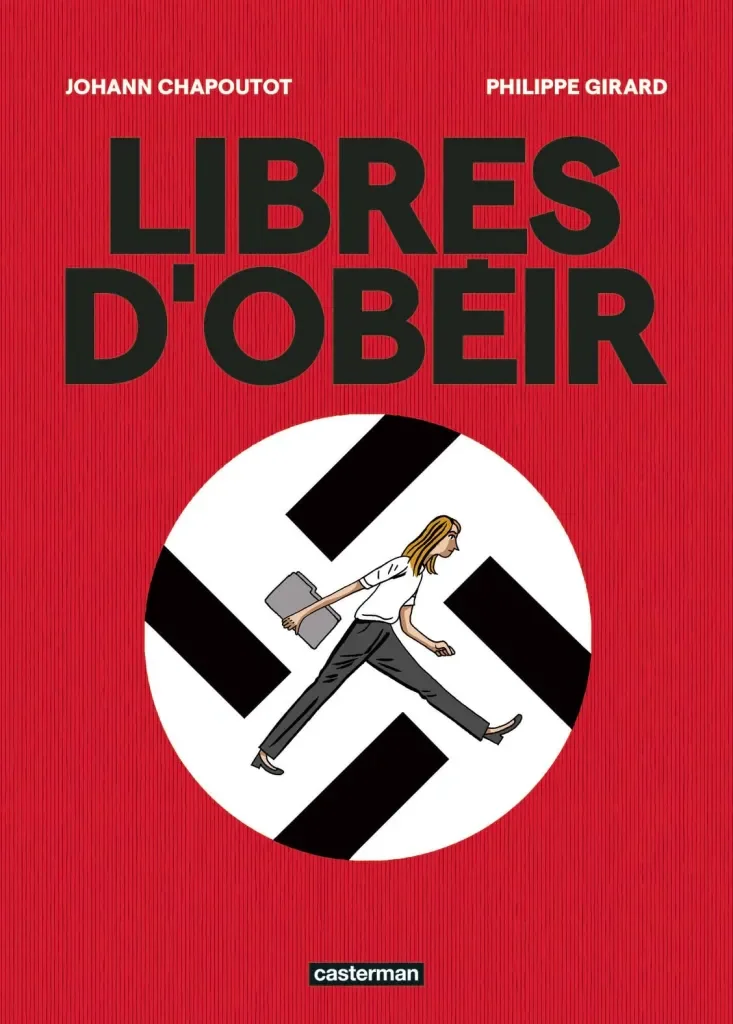

Tu m’as envoyé un essai de couverture, pour voir l’évolution avec la couverture finale, est-ce que ce n’est pas trop difficile de mettre une croix gammée en scène ici ?

P.G.: Dessiner la croix gammée, c’est ce qui a été le plus dur dans ce livre. Vraiment. Ce n’est pas un symbole facile à imposer dans une lecture. J’ai visité les camps de concentration d’Auschwitz en 2019, parce que j’avais séjourné en Pologne pendant un mois —sans savoir, à ce moment-là, que j’allais adapter Libres d’obéir — et j’étais sorti complètement bouleversé de cette visite. La croix gammée est chargée et beaucoup, beaucoup, beaucoup de souffrance, de méchanceté, de violence.

Pour la couverture, on en a beaucoup parlé avec l’équipe des graphistes chez Casterman et on est arrivés à une solution à force de discussion. Ils trouvaient que dans ma version, il y avait trop de signes : je voulais capitaliser sur la roue dentelée —l’engrenage, qui représente le travail— parce qu’évidemment, je suis québécois et le nazisme on n’a pas connu ça. À part un sous-marin qui a remonté le fleuve Saint-Laurent pour que les soldats allemands échangent de la bouffe contre je ne sais pas trop quoi. Je me demandais si vendre le livre avec la croix gammée était aussi efficace que de le vendre avec l’idée du travail. Puisque le travail est universel. Et chez Casterman, on m’a expliqué que oui, c’est un livre sur le travail, mais c’est aussi un livre sur le nazisme et qu’il ne fallait pas évoquer cet aspect-là de la couverture.

C’est un truc qui m’a fait faire des cauchemars, on n’en sort pas indemne. Pour le reste j’ai travaillé dans le bonheur, c’est un livre qui a été agréable à dessiner. Mais la croix gammée me hante encore aujourd’hui.

Avec Tuer Vélasquez tu t’es déjà intéressé aux figures d’autorité, à la manipulation, avec Supercanon ! à celles des marchands de mort, comment on représente ces figures négatives ? Pour Reinhard Höln, il fallait le montrer à la fois brillant et avec son côté horrible.

P.G.: Oui. Probablement que Supercanon !, Tuer Vélasquez m’ont servi je présume.

Libres d’obéir, je l’ai plutôt abordé comme un graphiste. S’il y a une chose que j’ai apprise en lisant Tintin, c’est qu’Hergé était aussi un graphiste. Et quand il avait besoin de ses compétences de graphiste, le dessinateur faisait un pas de côté et laissait la place au graphiste. C’est exactement ce que j’ai fait pour ce livre-là.

On comprend, d’après moi, à quel point Reinhard Höln est insidieux et à quel point son œuvre est pernicieuse précisément parce qu’il se présente comme une figure sympathique, comme une autorité en la matière « un peu cool » : c’est la force de son personnage. Il peut camoufler sa méchanceté derrière sa grande érudition et derrière l’autorité qu’il a acquise dans son champ de compétence, mais c’est un homme aussi méchant que les autres nazis.

Tu parles de ta casquette de graphiste ou de dessinateur, mais comment tu travailles, avec quels outils ?

P.G.: Je dessine mes planches sur papier. J’aime encore ça, je ne suis pas prêt à me débarrasser du papier. Je dessine en noir & blanc et je scanne mes planches. Et au moment de la composition des pages, il m’arrive de découper des éléments, de faire des collages dans Photoshop, d’oublier la question des cases.

Et je dois dire aussi qu’en vieillissant, l’une des choses qui s’imposent de plus en plus, c’est le texte. Même si le dessin, c’est de l’écriture dans la bande dessinée, je ne considère pas le texte comme un élément secondaire. Parfois, je positionne le texte et ensuite je pense à la manière d’intégrer les images.

Dans l’essai Libres d’obéir, il y a tellement de substance dans l’écriture qu’on ne peut pas le mettre de côté. Et je ne voulais pas non plus le mettre de côté : c’est important pour moi d’être respectueux envers l’effort de synthèse et de vulgarisation que Johann Chapoutot avait fait. Donc, il y a une espèce d’équilibre entre les textes et les dessins pour ce projet. Je l’ai vraiment abordé en considérant les deux aspects comme aussi importants l’un que l’autre ; et qu’ils devaient se compléter et non pas se répéter. Ce que je dis en images, pas besoin de dire un texte, et vice-versa.

Je travaille beaucoup en double page, en pensant au sens de lecture et à l’organisation. Je voulais que chaque double-page ait un impact important. Et je voulais que ça respire aussi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup.

On en parlait, je fais disparaître la couleur au fur et à mesure qu’on avance dans les chapitres, mais il y a quand même des dominantes chromatiques dans chaque chapitre : du jaune, du rouge, du vert, du brun, du bleu. Chaque couleur a son impact.

J’ai réellement réfléchi à ce projet comme un graphiste, souvent, le dessinateur en moi a laissé la place au graphiste.

J’ai l’impression que dans plusieurs de tes livres, tu adaptes un peu ton style selon le propos, selon le public aussi ? Est-ce que tu fais des recherches en amont ?

P.G.: Pas beaucoup. J’ai des carnets de dessins, j’en fais un peu, mais je ne suis pas ce genre de dessinateur. Ce qui est important pour moi, c’est d’avoir le sentiment de faire table rase quand je démarre un nouveau projet. Je veux bien qu’il y ait un lien, un esprit entre le projet et le précédent, mais je ne veux pas réutiliser des recettes que j’avais déjà mises en place d’un projet précédent.

Je pense que je ne peux pas camoufler mon appartenance à l’école de la ligne claire. C’est réellement ce qui m’a formé, je revendique cette identité-là, je l’assume. Mais pour le reste, dans la structure, dans la construction du récit, dans les stratégies narratives : j’essaye de ne pas refaire ce que j’ai déjà fait. C’est très important pour moi. Je ne veux pas que le lecteur m’accuse d’avoir refait le livre que j’avais déjà fait.

Tu as une double actualité avec Le Prince des oiseaux de haut vol où tu t’attaques à la figure de Saint-Exupéry, comment on travaille sur une figure que tout le monde croit connaître ?

P.G.: C’est une drôle d’histoire parce qu’ici, à Québec, dans le Quartier latin, il y a une vieille maison sur laquelle une plaque a été posée par le gouvernement ou par la ville avec écrit : ici a vécu Antoine de Saint-Exupéry lors de son passage à Québec en telle année.

Et j’étudiais dans une école qui était juste à côté et je passais en face régulièrement. Je la voyais, ça m’interpellait beaucoup notamment parce que quand j’étais à l’université, un de mes oncles était professeur de philosophie. J’étudiais à l’école des arts visuels et j’allais manger avec un ami qui étudiait dans le pavillon de l’école de philosophie et je voyais passer mon oncle des fois, et un jour il est passé avec un autre prof —on se dit bonjour, il continue son chemin— et mon ami me demande si je sais qui est avec mon oncle. Je dis non et il me dit que c’est Thomas De Koninck, c’est lui qui a inspiré le Petit prince à Saint-Exupéry.

Je parle de plus de 30 ans, je ne pensais pas faire d’adaptation en bande dessinée. Et j’ai commencé à faire des recherches, il y avait des articles qui revenaient périodiquement dans les journaux pour nuancer cette espèce de légende urbaine sur Thomas De Koninck. Et ça m’intéressait aussi parce que Terre des hommes, c’est le premier roman que j’ai aimé. C’est vraiment venu me chercher de façon extrêmement personnelle.

Ça, c’est une chose, et j’ai été invité au festival de la bande dessinée de Lyon, il y a deux ou trois ans. Un soir, en revenant à mon hôtel, je passe devant une maison —vers la place Bellecour— devant laquelle il y avait une plaque « Ici a vécu Antoine de Saint-Exupéry ». Je me suis dit c’est drôle, il y en a une à Québec, il y en a une à Lyon et encore une fois je passe devant. En rentrant, j’ai parlé de ça à ma mère et elle me dit qu’elle a encore le vinyle du Petit prince que j’avais quand j’étais petit. Elle me donne le vinyle et je découvre que le narrateur du Petit prince, c’était Gérard Philipe, presque mon homonyme. Ça fait beaucoup, beaucoup de coïncidences.

J’avais l’impression que quelqu’un me faisait des clins d’œil dans le monde invisible. Et je me suis dit, il est peut-être temps que je m’attaque à toute cette question : qu’est-ce que Saint-Exupéry est venu faire à Québec ? Pourquoi il était ici ? C’est comme ça que ça a démarré.

J’ai fait des livres sur des gens déjà décédés : Leonard Cohen, Gerald Bull… et à chaque fois, j’avais l’impression que pendant que je dessinais, ces personnes-là étaient assises à côté de moi. À fumer une cigarette et bavarder avec moi pendant que je dessinais, ça m’a donné le sentiment de les connaître. Et pour Saint-Exupéry aussi, mais à la différence que le livre est terminé, il vit sa vie et j’ai encore l’impression de vivre en compagnie d’Antoine de Saint-Exupéry. Alors que Leonard Cohen ou Gerald Bull sont partis. Saint-Exupéry, ce n’est pas pareil.

C’est comme s’il était tellement dans son désir de ne pas être ancré nulle part et constamment en déplacement : il ne voulait pas avoir de maison, il voulait vivre dans ses valises. Quand j’ai l’impression qu’il part, il revient, il repart, il revient…. Dernièrement quelqu’un m’a montré une collection de vieux billets de banque, et j’ai vu des vieux francs français avec la face de Saint-Exupéry. Il ne veut vraiment pas partir, il ne veut pas me lâcher.

J’ai appris ces derniers jours que ce livre allait être traduit en japonais aussi, en plus du néerlandais, du turc et du portugais. Je suis très content. On dirait que c’est un livre qui s’accroche à moi et je suis très heureux de ne pas abandonner complètement cet univers-là.

Avec Libres d’obéir on a la chance de pouvoir lire une adaptation qui n’est pas une simple transposition, mais apporte une dimension supplémentaire au texte original pour mieux en saisir toutes les subtilités. Pour avoir lu les deux livres, l’essai et la bande dessinée, dans un temps très proche : je vous conseille l’expérience, les deux se complètent à merveille et offrent une relecture troublante. N’hésitez pas à en discuter avec nous dans les commentaires.

Thomas Mourier, le 21/10/2025

Philippe Girard & Johann Chapoutot - Libres d’obéir - Casterman

-> Les liens renvoient sur le site Bubble où vous pouvez vous procurer les ouvrages évoqués.