"You can't go home" - Martin Winckler raconte la France

"Peu à peu, j’ai fini par comprendre mais aussi par admettre, car ça m’était très difficile, que la culture française est une culture paternaliste, colonialiste et xénophobe. C’était difficile, car j’avais cru sincèrement (on me l’avait suffisamment répété) que la France était un pays de liberté. Dans mon esprit, la Révolution avait vraiment aboli les privilèges, et l’égalité n’était pas un vain mot. Je me fourrais le doigt dans l'oeil, mais c’est sur la question de la fraternité que très tôt j’ai vu que ça clochait."

Enfant, avant l’âge de huit ans, j’ai vécu un double exil : j’avais six ans quand ma famille a quitté l’Algérie pour Israël, sept quand nous avons quitté Israël pour la France. Je n’ai pas eu le temps d’apprendre à connaître ces deux pays. De ma vie avant l’âge de huit ans, je n’ai presque pas de souvenirs. Comme si les premières pages en avaient été arrachées – ou recouvertes d’encre noire.

En 1962, en Israël, je venais d'avoir sept ans, j’ai fait une drôle d’expérience, qui a probablement laissé des traces : j’ai été exposé à trois langues : le français qu’on parlait à la maison, l’hébreu que mon frère et moi avons appris dans la rue avec les autres enfants et l’anglais (on m’avait d’abord mis dans une école anglophone). Je crois que je ne m'en suis jamais remis. Et j'en suis très heureux.

En 1963, mes parents, mon frère, ma soeur et moi nous avons fini par nous installer dans une ville de province, Pithiviers, au milieu de la plaine de Beauce - le « grenier à blé » de la France. Cette fois-là, je n’ai pas eu à changer de langue, puisque le français était la langue du pays et aussi la langue de mes parents, mais ce n’était pas la seule : mon père et ma mère utilisaient des expressions ou des mots arabes dans la vie de tous les jours et, le vendredi soir, mon père lisait la prière en hébreu. Le français, ils le parlaient comme Robert Castel et Lucette Sahuquet, comme on parlait en Algérie, qui avait été un pays colonisé, et dont ils n’avaient pas été les colons, mais les petits-enfants des juifs autochtones (le terme consacré était "indigènes") à qui on avait accordé la nationalité française à la fin du XIXe siècle. En quittant l’Algérie, ma famille s’était exilée de son pays, mais aussi de sa communauté et de son histoire.

Dans les années soixante, dans cette ville et ce pays que je ne connaissais pas, mais dont je connaissais la langue – et que je croyais être mon pays, puisqu’on y parlait la langue dans laquelle j'étais né, c’est dans la lecture compulsive de textes en langue française que je me suis d’abord réfugié, parce je lisais beaucoup et sans difficulté et parce que je pensais que la langue est la clé du savoir. La clé du monde. Je ne savais pas alors qu'en France, on parlait une langue exclusive, une langue de bois. Je ne savais pas que tout ce qui est écrit en français ne vient pas de France, et que les contours et les richesses de la France ne sont pas tous définis par la langue officielle.

Ainsi, j'ai dû attendre d'avoir dix-huit ou vingt ans pour entendre parler breton et de culture bretonne (ma première petite amie, Catherine, vivait à Rennes et son oncle et sa tante étaient instituteurs à Locronan, un tout petit village du Finistère). Il a fallu plus longtemps encore pour que j’apprenne l’existence des langues d’Oc et du basque ; ou pour que je prenne conscience qu’en Alsace et en Lorraine, on ne parle pas seulement le français.

Ma terre natale, l’Algérie, je n’en ai jamais (jamais) entendu parler à l’école ou au lycée. On en parlait chez moi, bien sûr, mais ni dans les cours, ni dans les livres d’histoire, ni dans les émissions de télévision car je suis arrivé en 1963, un an après l’Indépendance et à ce moment-là plus personne ne voulait en parler. Quant aux bandes dessinées, elles n’ont commencé à en parler que beaucoup plus tard. La langue arabe, que j’entendais parler dans la rue ou le couloir d'entrée de la maison (mon père parlait aussi l’arabe avec certains de ses patients, travailleurs immigrés algériens ou marocains) était considérée un peu partout, j’en avais le sentiment, comme une langue suspecte, non seulement étrange mais aussi dangereuse.

Enfant, je lisais beaucoup, j’écoutais tout le temps la radio, je regardais la télévision quand c’était permis, j’allais voir des films au cinéma le dimanche après-midi avec mon frère (le cinéma était sur la place, à deux pas de chez nous). Et je l’ai fait de plus en plus, pendant mon adolescence et mon âge adulte. Au cours des années soixante-dix, pendant mes études de médecine à Tours, j’ai passé beaucoup de temps aux cinémas Les Studios (ci-dessus). Et il m’est peu à peu apparu une chose assez extraordinaire : beaucoup de films parlaient sur un ton critique de l’histoire politique et sociale récente de l’Italie (je pense au cinéma de Dino Risi, de Francesco Rosi, d’Ettore Scola) ; de l’Angleterre (If… de Lindsay Anderson est un souvenir marquant) ; des Etats-Unis (je pense aux films de Peter Watkins ou à tous les films indépendants qui parlaient des révoltes d’étudiants ou de la guerre du Viet-Nam, à commencer par MASH de Robert Altman) ; du Québec (les films de Gilles Carle, en particulier) ; de la Grèce (Z, de Costa-Gavras) ou, de manière plus suggérée, de l’Espagne (Cria Cuervos, de Carlos Saura). En revanche, je n’ai vu qu’un seul film français qui parlait de la guerre d’Indochine (La 317e section, et ce n’était pas un film historique, et encore moins critique), et aucun qui parlait de la guerre d’Algérie.

Plus tard, j’ai découvert que La Bataille d’Alger, de Gillo Pontecorvo fut interdit en France de 1966 jusqu’en 2004 ; et que Les Sentiers de la Gloire de Stanley Kubrick, qui parlait des soldats fusillés pour mutinerie en 1916 le fut de 1957 à 1975. (Dans les années 60, j’avais vu Sergeant York de Howard Hawks, et pendant mes études, j’ai pu voir Johnny Got His Gun de Dalton Trumbo, mais le seul film européen que j’aie vu et qui parlait de la guerre de 14 était italien : Les Hommes contre de Francesco Rosi.) Quant au film Le Chagrin et la Pitié de Marcel Ophüls, consacré à l’Occupation, il avait été refusé par la télévision française (qui l’avait pourtant commandité). Je suis allé le voir avec mon père et mon frère à Paris, à sa sortie en salle, en 1971 et j’ai envoyé mon prof d’histoire le voir. Quelques semaines plus tard, il a emmené toute ma classe de première le voir à Orléans. J’y suis retourné. Nous avions le sentiment d’avoir accès à une expérience que ni le programme de l’Education Nationale, ni les actualités télévisées, ni la presse, ni les livres ne pouvaient nous faire vivre.

En France, à l’époque où j’ai grandi, tout regard sur l’histoire récente était soigneusement verrouillé.

Ce verrouillage ne concernait pas seulement les productions françaises. Il s’exerçait aussi sur les œuvres culturelles qui venaient d’Angleterre et d’Amérique.

Alors que l’Angleterre disposait de chaînes de télévision privée depuis 1955, et le Canada depuis 1958, en France la télévision est restée un monopole d’état jusqu’en 1986. Dans les années soixante, je l’ai appris bien plus tard, on n’achetait pas de téléséries américaines ou britanniques qui dispensaient des messages politiques ou de critique sociale. Et ça portait sur tous les genres. Ainsi, Star Trek - dont le message pacifiste et anti-colonialiste était avoué et n’a pas cessé d’inspirer la culture américaine - n’a pas été diffusée en France avant les années 90. Mon frère et moi avons eu la chance de la voir à Londres entre 1967 et 1970, car nos parents nous y envoyaient chaque été pour apprendre l’anglais.

Très singulièrement, aucune série anglaise ou américaine de médecins ou d’avocats n’a été diffusée en France avant le milieu des années quatre-vingt. Mais il y avait de bonnes raisons pour ça, sans doute : un de mes amis, ancien de l’ORTF, m’a expliqué qu’un jour, l’Ordre des médecins s’était opposé à l’achat d’une série médicale américaine au prétexte que « Ça risquait de donner de mauvaises idées aux patients. » Au cours des années 90, j’ai souvent entendu des magistrats ou des avocats français se plaindre que les citoyens confondent le système légal hexagonal avec le système américain depuis que les séries judiciaires (Ally McBeal, New York District - ci-dessus) s’étaient multipliées sur les chaînes françaises. Il ne leur venait pas à l’esprit que si la télévision française avait produit ses propres séries judiciaires et décrit la réalité française, les citoyens/spectateurs n’auraient pas souffert (et fait souffrir les pauvres magistrats et avocats) de cette confusion. Il est toujours plus facile d'accuser les autres d'envahir nos territoires culturels que de se demander pourquoi nous ne les occupons pas.

*

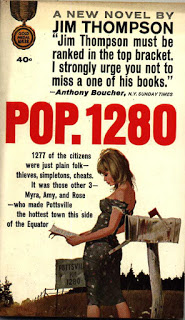

Enfant, pendant mes étés en Angleterre, je lisais des comic-books. J’y ai appris un anglais qu’on ne m’enseignait ni à l’école, ni pendant les séjours linguistiques. Jusqu’à l’âge de 14 ou 15 ans, j’avais lu des romans policiers – Agatha Christie, Conan Doyle – et de la science-fiction (Isaac Asimov, Ray Bradbury) en traduction. Quand j’ai voulu relire en anglais les livres que j’avais aimés, je me suis rendu compte qu’ils étaient coupés ou mal traduits. Souvent à dessein. La Série Noire, la collection de romans policiers la plus réputée en France, publiée par Gallimard, était coutumière du fait : le directeur, Marcel Duhamel, imposait aux traducteurs de réduire le texte des romans pour qu’ils soient tous au même format. Et à en expurger les scènes les plus « graphiques » de sexe ou de lynchage, par exemple. La critique sociale, l’humour, les scènes oniriques de romans de Chandler, Hammett ou Jim Thompson (dont le roman Pop. 1280 fut rebaptisé 1275 âmes, amputant la commune de Pottsville de cinq de ses habitants) étaient, sinon gommés, du moins fortement édulcorés.

Cette pratique de traduction négligente ou sciemment fautive n’était pas cantonnée à la littérature de genre. Je l’ai vue s’exercer bien plus tard en littérature générale (Vox, de Nicholson Baker, a été complètement édulcoré de son vocabulaire érotique par son traducteur), dans les livres de médecine (j’ai dû réviser tout un pan d’un traité de médecine, consacré aux maladies infectieuses, à la fin des années 90) ou encore dans les livres de sciences humaines : Mother Nature, de Sarah Blaffer Hrdy, l’un des plus importants livres américains d’anthropologie contemporaine, a été publié par les éditions de sciences humaines Payot amputé de plusieurs dizaines de pages.

La censure, je l’ai vue aussi dès l’adolescence s’exercer sur les comic-books, dont les publications françaises étaient soit censurées (on en enlevait ou on en refaisait les dessins) soit, carrément, interdites. Le magazine Fantask, première édition française des Fantastic Four et de Spider Man, au début des années 70, a été interdit à la vente aux moins de 18 ans au bout de 7 numéros et a de ce fait disparu.

J’avais vu la censure s’exercer ouvertement sur le journal télévisé de la première chaîne de la RTF, en 1963. Je l’ai vue s’exercer sur la presse quand Suicide, mode d’emploi de Guillon et Le Bonniec a été interdit en 1982 (mais pas assez vite pour m’empêcher de l’acheter). Il est toujours censuré en France.

J’ai vu, plus tard, que la censure s’exerçait jusque dans les dialogues des téléséries et des téléfilms diffusés sur les grandes chaînes françaises : notamment sur TF1 avec Hitler, la naissance du mal et Dr House, et sur France 2 avec Urgences (j’en parle longuement dans mon Petit éloge des séries télévisées, publié par Folio). Ces pratiques de censure et d’auto-censure je les ai observées de près, et parfois subies moi-même, comme je l’ai raconté dans un long article posté sur mon site en 2010.

Si j’ai pu soupçonner puis mettre au jour toutes ces censures, c’est parce que j’avais eu la chance d’aller en Angleterre, de lire Le Canard Enchaîné sur le bureau de mon père, d’aller au cinéma à Paris pendant mes vacances pour y voir des films américains (qui étaient parfois coupés quand je les revoyais à Paris après les avoir vus à Londres) ; et aussi parce que j’ai passé un an aux Etats-Unis, quand j’avais 18 ans. Autrement dit, parce que je ne suis pas resté enfermé dans l’Hexagone. Mon frère et moi avons eu de la chance : nos parents voulaient que nous apprenions à parler l’anglais couramment. En pensant seulement nous donner un outil supplémentaire, ils nous ont donné accès à un savoir accru - et à d'autres points de vue.

*

J’ai ainsi appris à regarder de plus loin le pays où j’avais grandi, et chaque fois que je rentrais chez moi, c’était plus difficile. Difficile car ce que je découvrais – de la langue de bois à la française, des autres points de vue possibles et jamais répercutés dans les journaux, à la radio ou à la télévision – était très souvent, quand je cherchais à l'exprimer, rejeté par mes camarades, nos enseignants, les adultes en général. Le simple fait que je parle et lise bien l’anglais était perçu comme une marque de snobisme et d'arrogance. Alors que je le vivais comme une richesse, un moyen de recueillir et de nouvelles expériences - et de les partager. Je voulais transmettre, on me traitait de "donneur de leçons".

(Au fil des années, cette ouverture à la culture anglo-saxonne a également modelé mon métier de médecin : en faculté de médecine, je lisais des publications médicales en anglais, et j’interpellais mes « patrons » sur telle ou telle intervention qu’ils pratiquaient envers et contre les données scientifiques internationales, à la grande surprise de mes camarades. Plus tard, cela m'a permis de devenir rédacteur et traducteur de textes médicaux, mais aussi d'écrire des articles et des livres sur la contraception et de diffuser des informations encore trop rares en France. Ma réputation de "donneur de leçon" ne s'est pas améliorée.)

*

Peu à peu, j’ai fini par comprendre mais aussi par admettre, car ça m’était très difficile, que la culture française est une culture paternaliste, colonialiste et xénophobe. C’était difficile, car j’avais cru sincèrement (on me l’avait suffisamment répété) que la France était un pays de liberté. Dans mon esprit, la Révolution avait vraiment aboli les privilèges, et l’égalité n’était pas un vain mot. Je me fourrais le doigt dans l'oeil, mais c’est sur la question de la fraternité que très tôt j’ai vu que ça clochait.

A l’école, au lycée, je me rendais compte que l’histoire de France ne m’avait jamais été racontée autrement que par la mention de ses conquêtes. Je ne comprenais pas qu'en un paradoxe stupéfiant, on idolâtre un héritier de la Révolution qui s'était fait couronner empereur. Je ne supportais pas qu’on qualifie mes camarades venus d’Afrique de « paresseux » ou de « nonchalants ». Et surtout, j’ai fini par supporter très mal que la culture française, qui effaçait soigneusement les langues locales et niait les cultures des pays qu’elle avait colonisés, soit constamment présentée comme une référence, un parangon de moralité. Le pays de la liberté, de l’égalité, de la fraternité. Le Pays des Lumières. Le Pays des Droits de l’Homme.

Sauf que, pardon, l’Angleterre, le Canada, les Etats-Unis et bien d’autres pays ont eux aussi des constitutions qui protègent les droits des citoyens (pas seulement de l'homme...) Et ça se voit dans la vie quotidienne : pendant mes étés en Angleterre et mon année aux Etats-Unis en 1972-1973, j’avais vu à la télévision, lu dans les journaux mais surtout, vécu et senti dans ma chair chaque jour, à la High School que je fréquentais dans le Minnesota et où tous les élèves interpellaient librement les enseignants, que la liberté d’expression des pays anglo-saxons n’était pas du tout un vain mot ou une légende. On m’invitait chaque jour à m’exprimer, à donner mon avis, à faire des propositions et des suggestions, à parler de mes lectures, à exprimer mes opinions, à écrire ce que je voulais. Jamais je n’avais eu pareille liberté, pareille incitation dans mon lycée. A Londres, à Bloomington, on m’écoutait sans m’interrompre sans arrêt pour reprendre mes erreurs ou rejeter mes idées. Et cela alors même que je m’exprimais dans une langue qui n'était pas la mienne !

*

En 1998, contre toute attente, je suis devenu un personnage public. J’étais déjà un privilégié parce que j’étais médecin. Mes privilèges se sont accrus quand je suis devenu un romancier-à-succès. Et si j’ai beaucoup apprécié de rencontrer les lecteurs qui lisaient mes livres, j’ai pu aussi constater que, pour certaines des « élites » françaises, le malentendu était total : parce que j’étais médecin, parce que j’étais éduqué, parce que j’étais écrivain, ils me considéraient comme un membre de leur cercle - la classe dominante - et attendaient que je me comporte en conséquence.

Or, je suis le petit-fils d’un arpenteur mort en première ligne en 1915 alors qu’il n’avait pas trente ans. Mon père était le premier médecin d’une famille de gens modestes et ne l'est devenu que parce qu'il était pupille de la Nation et boursier ; ma mère était fille de commerçants et, avant de se marier avec mon père, avait eu un enfant avant l'âge de vingt ans et travaillait comme secrétaire médicale. Pendant mon enfance, mes copains étaient fils de menuisier, d’institutrice, de coiffeur, de fonctionnaire, et à l’école primaire je me suis vite senti coincé entre le plaisir d’entendre mes enseignants me féliciter d’écrire sans faute d’orthographe et la culpabilité de n’avoir aucun effort à faire pour ça, alors qu’on donnait des sales notes à mes copains qui bossaient comme des chiens pour ne pas en faire.

(Je trouve ça con, l’orthographe. Ne pas être "bon" en orthographe, ça n’empêche pas de parler et ça n’empêche pas d’écrire et ça n'empêche pas de penser. Balzac et Flaubert et Maupassant écrivaient comme ça leur chantait, c'est à dire n'importe comment, puisque orthographe et ponctuation ont été codifiées par les ouvriers du livre à la fin du XIXe siècle. Mais on ne dit pas aux écoliers français que les auteurs consacrés dont on leur rebat les oreilles n'avaient rien à foutre de l'orthographe. On les sanctionne alors même qu'aujourd'hui, les neurosciences nous expliquent en long et en large que tout le monde ne voit pas les choses de la même manière, et donc parfois, les lettres dans le "bon" ordre : pour bon nombre d'entre nous, le cerveau n'est pas d'accord. Punir les individus parce qu'ils ne voient pas (et n'écrivent pas) ce qu'on a décidé unilatéralement qu'il faut voir et écrire, c'est injuste et stupide. Mais ça permet de trier ; car l’orthographe, en France, c’est purement et simplement un critère de classe.)

*

Très vite, j’ai compris que j'avais beau être un romancier-à-succès, l’exigence française de conformisme ne s’accommodait pas du fait que je sois à la fois médecin et auteur, lecteur de littérature et spectateur de téléséries, militant de la contraception et « intellectuel », et tout ça à la fois. Je me sentais pris entre deux feux. Quand on me donnait la parole, je ne me privais pas d’exprimer mes critiques à l’égard de la société française – au travers de mes positions en médecine ou dans le domaine de la télévision, par exemple. Et je voyais les sourcils se froncer : certains me trouvaient agité, malpoli ; dans le monde médical, beaucoup me considéraient comme un traître. Ni les uns ni les autres ne savaient qui j’étais. Ça ne les intéressait pas. Puisque j’étais médecin, puisque j’étais écrivain, je devais, avant tout, parler leur langue – c’est à dire, dans leur esprit, adopter leurs postures et leurs discours.

J’ai compris cela lors de mon passage comme chroniqueur à France Inter en 2002-2003. On m’avait affirmé (j'avais pris la peine de poser la question) que sur la radio publique, un chroniqueur dit ce qu’il veut. J’ai découvert que cette liberté est toute relative : celui à qui l’on confie une chronique devient un membre du sérail, de l’élite. Il n’est pas censé critiquer le milieu qui l’a… adoubé. Dans ces conditions, il n’est pas surprenant que je me sois retrouvé non seulement remercié comme un malpropre mais aussi, depuis, interdit d’antenne. C'est pas grave. Contrairement à Swann, et pour paraphraser Groucho Marx, je n'ai pas envie de faire partie d'un club qui ne veut pas de moi comme membre.

*

Entre 1999 et 2008, j’ai fait beaucoup d’allers-retours entre l’Amérique du Nord et la France : j’étais invité, deux ou trois fois par an, à Montréal ou ailleurs au Canada, parfois aux Etats-Unis, à parler d’éthique médicale et de littérature, de contraception ou de téléséries, dans des facultés de médecine et des universités. Et, quand on m’invitait, c’est parce que (me disait-on) j’apportais un point de vue différent, personnel à des sujets connus ou moins connus. Sans jamais s’offusquer que je citeUrgences pendant une conférence sur l’éthique, ou que je nomme Isaac Asimov ou Conan Doyle aux côtés de Georges Perec comme mes modèles d’écrivain.

En 2005-2007, après être devenu un auteur connu pour des romans et des essais consacrés au métier de médecin, j’ai eu très envie de partager les expériences acquises au cours de ma pratique à la campagne et dans le domaine de la santé des femmes, avec des étudiant.e.s. Je me suis porté volontaire dans une fac de médecine où l'on enseignait la médecine générale. Une fois encore, j’ai découvert qu’en France, il n’est pas possible de s’insérer dans une institution sans adhérer à son discours. Toute critique y est sanctionnée, parfois par une exclusion brutale et irréversible.

En France, on voulait bien de moi à condition que je marche dans les clous sans faire de remous.

En Amérique du Nord, je n’étais pas chez moi, mais on avait envie d'entendre ce que j'avais à dire - même si ce n'était pas très agréable à entendre. Outre-Atlantique, l'espace mental semblait beaucoup plus vaste. En 2008, j’ai sauté le pas : au département de philosophie de l’Université de Montréal, le CREUM, centre de recherches en éthique, offrait des bourses de recherche pour un an. J’ai postulé. Alors que je n’étais ni philosophe, ni universitaire, mon projet de recherche a été accepté. J’ai saisi l’occasion.

Partir, on le fait parfois parce qu’on pense qu’on vivra mieux ailleurs que là où on se trouve. Je suis parti dans de bonnes conditions : ma vie n'était pas menacée ; je ne quittais pas un pays en guerre ou ravagé par un cataclysme. Je ne suis pas parti parce que "c'est mieux ici" : le Canada, le Québec ont leurs propres problèmes, qui valent bien ceux de la société française. Mais comme le disait mon camarade Radu Dobrescu, philosophe roumain qui fut également chercheur au CREUM : « Quand j’ai quitté la Roumanie pour aller en France, j’ai cru que j’étais au paradis. Et puis après dix ans en France, j’ai eu l’occasion de venir au Québec et là, j’ai su que j’étais au paradis. »

Il ne s’agit que d’une perception subjective, mais elle dit quelque chose. Non sur la perfection du Québec ou du Canada, qui ne sont pas parfaits, loin de là (et Montréal, ça n'est pas tout le Québec et encore moins le Canada), mais sur ce que ressentent et ont exprimé devant moi beaucoup de femmes et d’hommes qui ont vécu longtemps ailleurs avant de venir s’installer ici : des enseignant.e.s, des chauffeurs de taxi, des restaurateurs, des étudiant.e.s et même le concierge du bâtiment qui abrite le département de philosophie, avec qui j’ai souvent parlé le soir, avant de regagner mon domicile, quand il venait faire le tour des bureaux avec sa fille. Tous m’ont dit que, lorsqu’ils ou elles sont arrivé.e.s à Montréal, leur liberté d’expression, leurs perspectives, leur pensée se sont élargies. Et leurs yeux se sont ouverts.

Avant de quitter la France, j’étais en colère. Je me sentais nié dans ce que je pensais et défendais par des institutions auxquelles j’aurais voulu contribuer pour les rendre meilleures. Je m’étais replié sur moi-même. Je me sentais perdu.

Partir m’a permis de trouver un second souffle. Dès que je suis arrivé à Montréal, je me suis détendu. Et j’ai pu coucher par écrit ce que je n’avais pas pu transmettre à des étudiants en médecine. Le Chœur des femmes, Profession : médecin de famille, En souvenir d’André et Le Patient et le médecin, je les ai écrits ici.

Et j'ai aussi ouvert les yeux sur ma terre d’accueil.

*

Avant mon arrivée, j’ignorais tout de la situation d’oppression et de misère des populations autochtones du Canada – au Québec en particulier. Dans les rues de Montréal, j’ai croisé beaucoup d’itinérants et j’ai décidé d’écrire un roman policier autour de leur situation. En me documentant pour le livre (Les Invisibles), j’ai découvert qu’une grande proportion des itinérants de la ville sont d’origine autochtone : ils se perdent ici en venant chercher du travail ou une vie meilleure ou, simplement, des soins qu’on ne délivre pas dans les réserves, au Nord.

Depuis l’écriture de ce livre (et plus encore ces dernières années, depuis que je (re)vis avec une femme qui étudie de près la littérature autochtone et l’histoire des Premières Nations), je me suis mis à réfléchir au traitement que la France a fait subir à ses minorités en faisant disparaître les langues et les cultures locales au fil des millénaires, pour imposer la langue parisienne sur tout le territoire. Cinquante ans après avoir quitté ma terre natale, mieux vaut tard que jamais, je me suis mis à lire ce qu’écrivait Camus en 1939 dans « Misère de la Kabylie » et, après cette lecture, à explorer dans bien d’autres textes l’histoire de l’Algérie et de la colonisation française. Bref, parce que je n’y vis plus, je me suis mis à regarder autrement le pays d’où je viens, et que je connais au fond si mal. Peut-être parce que ça n’a jamais vraiment été mon pays. Seulement celui que j’avais cru le mien.

L'an dernier, j’ai entrepris de me replonger dans la France de mon enfance. J’ai commencé à le faire pour mon roman à paraître, Abraham et fils. Pour le suivant, Les Histoires de Franz, je plongerai plus profond encore.

*

En Amérique du Nord, je vis, je travaille, j’écris « au large ». Pour autant, je sais que je ne suis pas « chez moi ». Je me sens bien à Montréal, j’aime ma province et mon pays d’accueil, et j’espère devenir bientôt citoyen canadien mais beaucoup de préoccupations typiquement québecoises – la question du souverainisme, par exemple – sont encore un peu imprécises dans mon esprit, précisément parce que je ne suis pas d’ici. J’ai opté pour l’exil, un exil choisi, qui s’est fait dans de bonnes conditions, car je suis blanc, éduqué, privilégié, j’avais de l’argent de côté et j’ai pu choisir les conditions dans lesquelles j’ai émigré. Ça me permet d’examiner plus calmement ce que je ne pouvais pas regarder dans mon pays. Pour autant, ça ne m’a pas donné un pays. En tout cas, pas encore.

Fin janvier 2016, après que j’ai lu en public la première version de ce texte au Colloque « Changer ou Partir – Poétique de l’exil », un des membres de l’auditoire m’a fait remarquer que je me qualifiait d’ « exilé » et non d’ « expatrié », comme le font souvent les Français vivant « à l’étranger ». Ce qui m’a fait réaliser que je n’aurais jamais utilisé le mot « expatrié » ; parce que je n’ai jamais considéré la France comme ma patrie. En dehors des livres, je ne crois pas avoir jamais eu de patrie. Il y a quelques semaines, alors que je passais les fêtes de fin d’année au milieu de personnes que j’aime, que je respecte, et qui me le rendent bien, j’ai eu un coup de cafard. Je me suis rendu compte que non seulement je n’étais pas chez moi mais que je n’ai plus vraiment de « chez moi » : depuis notre immigration au Québec en 2009, mon couple s’est disloqué, je ne vis plus avec mes plus jeunes enfants, j’ai vécu seul et j'ai refait ma vie. Je loge dans un appartement que j’aime beaucoup, mais ce n’est pas « chez moi », à proprement parler. Je n’ai plus de « chez moi », je n’ai plus de lieu où retourner pour retrouver, sinon des racines, du moins des récits sur ces racines, comme je pouvais le faire il y a vingt-cinq ans en allant voir ma mère à Pithiviers, dans la maison de mon enfance.

C’est ainsi : j'ai quitté la maison dans laquelle mes enfants ont grandi et où nous avons été longtemps très heureux ; j'ai quitté la ville où je travaillais et les amis que j’aimais, les proches et les lointains ; je me suis éloigné de ce qui me reste de proches parents et ascendants. J'ai renoncé aux itinérances, rencontres, réceptions d’auteur-à-succès-très-sollicité gagnant très bien sa vie. Mais aussi au statut de médecin en activité (je n’exerce pas depuis que je vis à Montréal), et aux relations que j’aimais tisser avec des patientes et des patients. J'ai fait une croix sur un environnement social très favorable auquel je n’avais jamais vraiment réussi – ou voulu – m’intégrer.

You can't go home, comme on dit en Amérique. On ne peut pas retourner sur ses pas. En choisissant de partir, j'ai laissé derrière moi beaucoup de choses que je ne pourrai, tout simplement, jamais retrouver.

Mais est-ce que ces choses-là étaient vraiment miennes ? Je n’en suis pas sûr.

J’ai souvent décrit la société française comme une pyramide de sphères. La sphère du haut (les « élites » parisiennes) pèse de tout son poids – politique, culturel, social – sur toutes les autres. On ne grimpe pas vers le sommet sans y avoir été... sommé, invité ou coopté par quelqu’un de plus haut placé : l’ « ascenseur social », seuls les propriétaires des étages supérieurs peuvent en actionner les commandes pour vous faire monter ; via une grande école, par exemple. On ne se déplace pas, horizontalement, d’une sphère à une autre sans déclencher des réactions de défense ou d’incrédulité : chacun doit rester à sa place, dans son milieu d’activité professionnelle ou de statut social.

Mais il s’agit d’une analyse politique, qui ne rend pas compte exactement de ce que je ressentais. L’autre jour, au colloque, en lisant le texte de cette conférence, il m’est venu une autre image, un peu plus fonctionnelle. Celle de ces grands puzzles de bois troués, qu'on met entre les mains des tout-petits : ils doivent insérer dans chaque orifice la pièce qui correspond.

L'Hexagone, je le vois comme un de ces puzzles. On attend de chacun non seulement qu’il s’insère à sa place (et à nulle autre) mais aussi qu’une fois inséré il s’intègre à son environnement et n'en bouge plus. Et, de fait, quand on s’insère dans un espace préformé, on si retrouve si étroitement serré qu’il est bien difficile, ensuite, de s’en extraire. "Insertion", "intégration". Deux mots de français ; du français de France. Deux mots durs comme du bois de Teck.

Pour ma part, j’ai toujours eu le sentiment d’avoir plusieurs formes et le désir de passer de l’une à l’autre, en me glissant, au gré des circonstances, dans des alvéoles différentes. En France, le plus souvent, ce genre de fluidité n’est pas bien toléré. Une fois qu’on est installé dans une activité, un métier, un statut, on n’est plus censé en bouger. Comme si la stabilité de tout le pays en dépendait.

En Amérique du Nord, la plasticité, la mobilité, les changements sont considérés non seulement comme allant de soi, mais aussi comme un processus nécessaire pour qui craint de s’encroûter : on change de job ou de ville ; on retourne faire des études à quarante ans alors qu’on avait quitté l’école à seize ; on était serveuse et on devient comédienne ; on était comédienne et on devient médecin, on était médecin et on devient scénariste ou encore, après avoir été scénariste, on décide d’aller élever des chèvres ou d’ouvrir un restaurant végétalien. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, comme me le disait en souriant Olga Duhamel, vaillante directrice d'Héliotrope, petite mais vigoureuse maison d’édition montréalaise, on aura au moins essayé. Et si jamais on doit mettre la clé sous la porte, on essaiera autre chose.

*

Le 12 février 2016, ça fera sept ans que j’ai atterri à Montréal pour vivre dans un pays qui n’est pas le mien, dans une culture que je connais encore peu, entre le français, qui n’est pas tout à fait la langue que j’ai appris à parler (et dont je ne comprends pas toujours les nuances), et l’anglais, langue que j’aime beaucoup mais que je ne maîtriserai jamais comme un native speaker.

Je n’ai ni statut ni poste : je vis désormais uniquement de mon travail d’écrivant et de charges d’enseignement aussi épisodiques qu'imprévisibles. Mais lorsqu’on m’invite à m’exprimer - et j'ai la chance qu'on le fasse régulièrement -, je peux dire ce que je veux, fût-ce pour critiquer la politique du gouvernement et alors même que je ne suis pas citoyen canadien. Ici, le statut n’est pas un critère pertinent pour juger des compétences. Le critère déterminant, c’est l’expérience et ce qu’on en partage.

Encore une fois, je ne crois pas que le Canada soit un pays parfait, ni le Québec une province « idéale » : j’ai été consterné de voir que certains essayaient d’y importer les mêmes préjugés et discriminations qu’en France, en particulier le désir forcené d’interdire le port du voile, par exemple. Et plus le temps passe, plus je me sens concerné par ce qui se déroule autour de moi, et plus je suis pressé de devenir citoyen canadien et de pouvoir voter. Car, malgré les détestations que je pouvais avoir envers le gouvernement fédéral jusqu'aux dernières élections, et celles que j’ai encore à l’égard du gouvernement actuel de la province (Le premier ministre et le ministre de la Santé actuels sont des médecins comme je les déteste, c’est dire !), je me sens bien ici.

Dans la société qui m’entoure, aucune alvéole ne m'a été assignée ; aucune n’est préformée pour que je m’y insère. Quand une alvéole me semble trop étroite pour que j’ai envie de m’y glisser, personne ne m’en tient rigueur. Quand elle est assez grande pour que je veuille y séjourner, je me sens libre d'en ressortir à tout moment sans que quiconque s’en offusque. Rien n’est jamais acquis, mais rien n’est définitif, et je ne me sens « assis » nulle part. Je n’ai aucune sécurité mais c’est peut-être de ça que j’avais besoin : d’un dépaysement permanent, que j'ai choisi intuitivement, bien avant d'en comprendre le sens et qui, que je reste en dehors ou que je me glisse quelque part, me laisse la latitude de penser et d'écrire dans les interstices. Et, quand quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, il me le dit tranquillement, en exposant son point de vue après m'avoir écouté exposer le mien. Ici, on n'interrompt pas à tout bout de champ celui ou celle qui parle (même si elle porte un voile) et on ne disqualifie pas ce qu'il ou elle dit en le traitant de tous les noms...

Je ne regrette pas d'être parti. Ici, j'ai rencontré d'autres visages, d'autres vies, d'autres lecteurs et d'autres écrivants. Je me suis fait de nouveaux amis, de tous les genres. Par la grâce de l'internet, des réseaux sociaux et de la vidéoconférence, je peux continuer à partager tout ce que je veux avec les amis, les internautes, les lectrices et lecteurs, les étudiants, les enseignants et les lycéens qui vivent en France et qui, malgré la distance, continuent à me faire l'honneur de me lire ; je peux continuer à travailler avec l'éditeur qui me publie depuis toujours (et avec quelques autres).

Alors, qu'importe si je n'ai plus de "chez moi".

Au moins, ici, je suis moi-même.

Marc ZAFFRAN / Martin WINCKLER

Vous pouvez retrouver Martin Winckler sur son blog le "Cavalier des touches".