Magnéto Georges, ou comment s'installe le règne des méchants/vilains

Dans la zone la plus politique (même contre les apparences) de la pop culture contemporaine, une précieuse, drôle et érudite analyse de ce que les « méchants » nous disent désormais de plus en plus.

La culture populaire, friande de personnages manichéens plus grands que nature, en a produit de toutes les formes et de toutes les couleurs (y compris les plus criardes). Savants fous, dictateurs démiurges, terroristes illuminés, criminels sans foi ni loi, monstres géants ou de forme humaine, envahisseurs extraterrestres ou génies du mal en tout genre : elle les a érigés en piliers indéboulonnables de ses aventures spectaculaires.

Et tout le monde aime les méchants.

Paradoxal quand on y pense, non ?

Ne devraient-ils pas nous être détestables ? Nous pousser à prendre fait et cause pour les héros avec la foi de supporters déchaînés ?

Tout le monde aime les méchants, pour tout un tas de raisons.

Ils s’avèrent souvent plus drôles, plus tragiques, plus touchants que ces agaçants parangons de vertu destinés à les vaincre.

Ils se montrent fascinants, inventifs, charismatiques, libérés des carcans esthétiques et éthiques qui contraignent les héros. Les studios Disney en ont longtemps fait leur marque de fabrique et leurs formidables antagonistes revêtent les meilleurs costumes. Exécutant les innocents comme les numéros musicaux inoubliables, leur malfaisance relève de la performance, leur vilenie décomplexée de la jouissance.

Tout le monde aime les méchants, parce qu’on adore les détester.

On attend d’eux qu’ils remplissent leur rôle. Que vaudrait Jésus sans Judas ? Alfred Hitchcock faisait un constat sans appel : « Meilleur est le méchant, meilleur est le film. » C’est le jeu, non ? Pas de match sans équipe adverse. Sans elle, à qui adresser nos huées ? Qui souhaite-t-on tant voir perdre ?

Alors comment se fait-il qu’au beau milieu de la partie il nous arrive de les applaudir ? Ou pire : d’espérer secrètement qu’ils l’emportent ?

Ça vous est déjà arrivé, n’est-ce pas ? Sans forcément lui accorder une adhésion sans réserve, le méchant vous aura semblé un instant plus sympathique que ce béni-oui-oui de héros. Face à l’un de ces monologues enflammés dont les antagonistes ont le secret, vous vous êtes dit : « Il n’a pas totalement tort, le bougre ! » Un fugace instant, une partie de vous désire qu’il parvienne à ses fins. Terrible sensation : la plus détestable engeance vient de marquer un point !

Quelque chose cloche. Le jeu ne se déroule pas comme prévu. Un grain de sable vient d’enrayer la confortable machine morale si bien huilée. Si le méchant a raison, pourquoi n’est-ce pas lui le héros ? Au nom de quoi s’opposer à ses desseins ?

Un gag récurrent traverse la sitcom How I Met Your Mother. Le personnage de Barney prend toujours le parti des méchants dans les films. Il les conçoit même comme leurs héros officiels. Le ressort comique repose sur le fait qu’il s’agit d’œuvres aux antagonistes bien identifiés : Karaté Kid, Terminator, Die Hard, etc. Cette inversion des valeurs participe à la caractérisation de Barney comme un type égoïste, à l’éthique défaillante. Un salaud qui se range naturellement du côté des salauds, sans même s’en apercevoir. S’ensuivent des échanges amusants avec ses amis cherchant à lui montrer son aveuglement, alors qu’il remet en cause des certitudes.

Dans bien des cas, la répartition des rôles revêt moins d’évidence. Le fragile consensus vole en éclats, parfois malgré les auteurs. Tous les méchants ne commettent pas leurs atrocités pour de viles raisons. Ils ne souhaitent pas nécessairement le pouvoir, la richesse ou le retour de l’être aimé – ou en tout cas, ils s’en défendent.

Ils ne veulent pas détruire le monde : ils veulent le changer.

Difficile de ne pas partager leur constat que, d’une manière ou d’une autre, le monde va mal. Que des torts doivent être réparés et des injustices combattues. Que la situation dure depuis trop longtemps. Ces visionnaires veulent retourner la table, bousculer le statu quo. La proposition paraît alors plus séduisante et leur trouver des excuses plus tentant. De leur point de vue, ils ne font pas le Mal. Ils se livrent à des actes condamnables pour une cause supérieure, un objectif louable. Autrement dit : pour le Bien.

Utopistes malencontreusement dystopiques, extrémistes plus ou moins bien intentionnés, libérateurs aux penchants totalitaires, terroristes se vivant comme des résistants : ce livre leur est consacré.

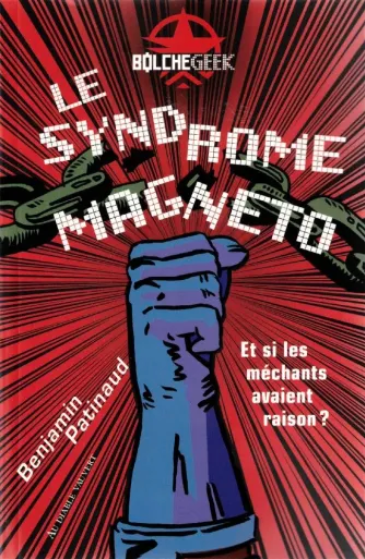

Depuis 2015, Benjamin Patinaud anime, en compagnie de Kathleen Brun, l’émission web Bolchegeek, véritable paradis pour les amatrices et amateurs de pop culture à la conscience politique critique un tant soit peu développée (les résonances avec notre propre émission Planète B, développée pour Blast avec Antoine Daer et La Volte, sont logiquement significatives). C’est donc avec une joie toute particulière que j’ai vu apparaître ce « Le syndrome Magneto » (sous-titré « Et si les méchants avaient raison ? ») sous la bannière Au Diable Vauvert en avril 2023. Au programme de ce superbe essai, né d’un épisode de l’émission désormais développé en plus de 400 pages, une analyse roborative, enlevée, et associant juste comme il faut l’humour et le sérieux, de ce qui se cache potentiellement derrière certains types de méchants emblématiques de la pop culture, observés à travers quatorze symptômes et quarante-deux patients (ou patientes) célèbres.

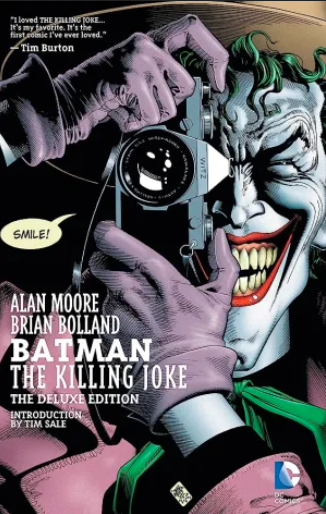

Dans la BD The Killing Joke, Alan Moore, cherchant à donner une origine au Joker, propose l’idée que Batman et lui sont tous deux le produit d’une mauvaise journée : une mauvaise journée de riche nous donne un super-héros, et une mauvaise journée de pauvre nous donne un super-vilain. Notre justicier combat le Joker avant de combattre la pauvreté alors il continuera à y avoir des Jokers. Comment imaginer Pamela Isley se reconvertir en agent d’entretien des espaces verts alors que l’humanité n’a pas cessé de maltraiter l’écosystème que défend son alter ego maléfique Poison Ivy ?

Si vous voulez continuer vos aventures, ne réglez jamais les problèmes structurels.

Cela pose question dans la mesure où on ne propose aucune solution mais, d’une certaine façon, c’est aussi un moyen de continuer à parler d’un monde qui ne règle pas ses problèmes non plus : le nôtre. Une histoire unique, avec un début et une fin, doit fournir une résolution satisfaisante, mais les mythologies modernes, comme les comics de super-héros, fonctionnent différemment : elles proposent un miroir déformant, sans cesse réinterprété, et elles sont censées nous accompagner tant qu’elles trouveront le moyen de rester pertinentes.

Batman gagne à chaque fois mais continue inlassablement à échouer. Nous aussi.

Tant qu’il y aura des problèmes, il y aura les méchants de Batman pour nous le rappeler. De quoi le Joker rit-il ? Peut-être « rit[-il] des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes ».

Si le Magneto « des X-Men » et le Joker « de Gotham City » sont sans doute ici les deux « méchants » les plus mis à contribution, on notera aussi, parmi bien d’autres (à la différence notamment d’essais plus anciens consacrés, par exemple ici ou ici, aux super-héros, le corpus utilisé par Benjamin Patinaud est d’une taille qui force aussi l’admiration), la présence précieuse de Dark Vador, des grands antagonistes de chez Disney ou de chez James Bond, de Mystique (dont l’importance symbolique ne doit jamais être négligée), de Poison Ivy ou du Tom Zarek de Battlestar Galactica, ou encore du Roy Batty de Blade Runner, pour n’en citer que quelques-uns.

Parmi les démonstrations les plus notables de cet ouvrage qui ouvre bon nombre de pistes à la réflexion politico-culturelle la plus contemporaine, il faut noter la manière dont il pulvérise mine de rien la distinction violence / non-violence (en jouant notamment du couple Xavier / Magnéto comme fantôme de l’opposition galvaudée Martin Luther King / Malcolm X) d’une manière congruente avec celle d’Andreas Malm (« Comment saboter un pipeline », 2020), ou celle dont il examine comment certaines créatrices et certains créateurs (il souligne ici le rôle de Mark Millar et d’Alan Moore, par exemple) testent en permanence une enveloppe d’acceptabilité politique relative de la part des fabriques (américaines ou mondialisées) à blockbusters (c’est tout particulièrement cet aspect qui avait retenu toute notre attention dans le cadre du huitième épisode de Planète B, « Lutte des classes et science-fiction ») – ce dont la récente série « Arcane » issue du jeu en ligne « League of Legends » de Tencent / Riot Games fournit aussi une illustration particulièrement réussie.

« Le syndrome Magneto » est ainsi l’un de ces textes encore trop rares susceptibles de modifier et de détordre notre rapport à la pop culture, aux lignes de partage toujours plus brouillées entre mainstream et underground, et aux contenus politiques implicites et explicites de (presque) toute création contemporaine. Une lecture à bien des égards indispensable. Et il faut écouter le grand entretien de l’auteur avec David Dufresne, dans son émission Au Poste sur Blast, ici.

Le fameux « un grand pouvoir implique de grandes responsabilités » se résume trop souvent à une posture tant les héros pop ont rarement à se préoccuper des conséquences de leurs choix. Ils préservent ainsi notre soutien inconditionnel et leur morale naïve, bien qu’ils se comportent de manière inconséquente, à savoir en dépit de toute logique, mais aussi avec frivolité et désinvolture. Dans les grandioses courses-poursuites d’un James Bond et autres héros de films d’action, les gentils foncent à toute berzingue au milieu de rues bondées à la poursuite des scélérats, et ce sans jamais provoquer d’accidents mortels ni faucher d’innocents passants, doués d’une capacité d’esquive infaillible. Cela tient à chaque fois du miracle, mais on admet ce code du genre car, avec les héros, tout est miraculeux ! Et tant mieux, car personne ne cherche dans ce type de fictions un quelconque réalisme ! La pureté morale tient beaucoup à ce genre de ficelles, sans lesquelles l’héroïsme deviendrait une discipline plus épineuse. Que ressentiriez-vous envers James Bond s’il percutait soudainement un mère et son enfant au détour d’une rue ?

De même, lors des fusillades caractéristiques du genre, l’environnement se transforme en champ de bataille sans la moindre bavure. Il peut toutefois arriver qu’un innocent prenne une balle perdue, mais elle viendra nécessairement du méchant. Les comic books classiques nous demandent quant à eux d’admettre que leurs combats cataclysmiques en plein centre urbain entraînent rarement des victimes collatérales : cela fait partie du jeu, de la suspension volontaire d’incrédulité. Pourtant, il y aurait de quoi être incrédule, mais ça gâcherait le spectacle. Il est attendu qu’un super-héros traversant un immeuble sous les coups de son adversaire n’en ressorte pas couvert du sang de ceux qui s’y trouvaient? Il suffit de ne pas le montrer, de ne pas en parler ou – encore mieux – de faire en sorte que le héros sauve quelques badauds des conséquences de son propre combat.

Quand certaines œuvres décident de ne pas appliquer cette règle implicite, elles détournent les codes, cherchent à les questionner et assument un ton plus « adulte », ou provocateur. C’est l’approche des films DC Comics de Zack Snyder, qui se veulent plus sombres, ou de BD critiques du genre super-héroïque comme The Boys ou Invincible explorant ces enjeux collatéraux. Dans les comics Banner et Ultimates, les transformations de Hulk provoquent des centaines de victimes, ce qui pousse Bruce Banner dans un cas à essayer de se suicider, et dans l’autre à passer en procès. Le crossover Civil War explore quant à lui l’encadrement étatique des super-héros suite à un affrontement aux conséquences dramatiques pour les civils.

Faire assumer les conséquences fâcheuses de leurs actes aux héros apporte un réel intérêt narratif en déjouant nos attentes et ajoute une tension morale. La série animée Netflix Arcane se devait d’offrir au public une scène spectaculaire où les personnages du jeu vidéo dont elle est adaptée (League of Legends) usent de leurs pouvoirs iconiques. Cette dernière se conclut par la mort accidentelle d’un gamin sous l’arme d’un des protagonistes, venant donner de l’épaisseur à ce qui aurait pu n’être qu’une démonstration inconséquente de violence gratuite mais jouissive. Ces choix font d’Arcane une œuvre pop où les rôles de méchants et de gentils se retrouvent plus brouillés qu’à l’ordinaire, notamment dans leur approche du syndrome Magneto.

Hugues Charybde le 24/07/2023

Benjamin Patinaud - Le Syndrome Magneto. Et si les méchants avaient raison ? - éditions Au Diable Vauvert

L’acheter chez Charybde ici