Hicham Lasri : le cinéma marocain n'est pas pour les chiens

"Starve Your Dog" (affame ton chien) de Hicham Lasri raconte l'histoire de Driss Basri, l'ancien ministre de l'intérieur de Hassan II tombé en disgrâce. L'homme fort devenu faible. Le chien. Coup sur coup, ses films controversés et d'une esthétique ultra-moderne (“C'est eux les chiens”, sur le printemps arabe, ou "The Sea is Behind", sur l'homosexualité) ont réveillé l'envie de cinéma et de liberté au Maroc. Très fort.

Alors que "The sea is behind" ("Al bahr min ouaraikoum"), projeté au MOMA de New-York le 29 septembre, sera sur les écrans marocains dès la fin du mois d'octobre, Hicham Lasri, en réalisateur boulimique et talentueux, offre avec son nouvel opus “Starve your dog” une belle réflexion croisée sur la figure mythologique du pouvoir et des systèmes qui le fondent, auxquels le vertige du langage et le mensonge de la mémoire apportent une résonance intime, à échelle individuelle.

"Ecrit tout en finesse, superbement filmé et dans un style bien cousu, le film “Starve your dog” est une oeuvre à petit budget pleine d'amour et chargée politiquement". Voilà comment le site du Festival du Film de Toronto annonçait la couleur en présentant le film de Hicham Lasri, projeté les 12, 14 et 20 septembre dernier dans ce célèbre festival international canadien. Allant jusqu'à oser ce parallèle d'ordre esthétique et ontologique : “si le cinéma arabe avait un mouvement punk, alors Hicham Lasri serait sans nul doute son Johnny Rotten.” En voulant brosser le portrait“d'un Maroc vu de trop près par les enfants illégitimes des troubles sociétaux de ces vingt dernières années”, Hicham Lasri s'est lancé de nouveau dans l'exploration d'un pan de l'histoire marocaine récente.

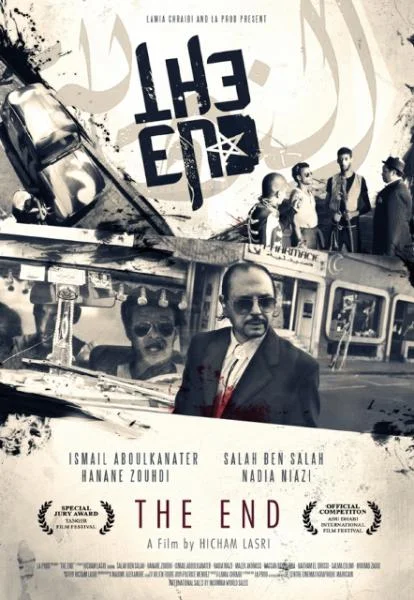

Après “The End”, qui accompagnait les lendemains de la mort de Hassan II, après “C'est eux les chiens” qui évoquait le souffle du Printemps arabe en écho avec les émeutes de 1981, retour à cette obsession qu'il voue aux interstices signifiants de l'histoire. Ceux qui permettent de comprendre le paysage atomisé de la réalité actuelle. Et pour le réalisateur, dont l'enfance est habitée par le souvenir lancinant d'une absence d'images, sa pratique et sa façon d'envisager le cinéma ne peut que se confondre avec le besoin de donner vie à celles qui manquent à sa propre histoire.“Ma soif d'images vient de là, de cette absence d'images. De films coupés par les flash de journaux télévisés”. Entendre par là ceux qui étaient liés aux activités royales. “Je n'ai jamais vu la fin d'un film ; j'ai toujours été en revanche depuis sensible à la sacralisation des discours que nous régurgitait la télé”, souligne-t-il. Et nul doute à ce sujet, pour lui, la période charnière des années de plomb, “que l'on pense finie et enterrée, occupe encore les consciences et les schémas de pensée”. Intégrée inconsciemment au vécu quotidien, aussi lancinante que la plus banale des phrases, le leitmotiv de cette simple question, “est-ce qu'il va pleuvoir aujourd'hui ?” accompagne la narration du film comme une récurrence symbolique, et rythme les étapes du récit d'un homme qui va être interviewé par une journaliste sur le retour. Elle, elle a connu ses heures de gloire durant les années de plomb. L'homme, c'est Driss Basri, un fantôme sorti de sa boîte, après s'être tenu tranquille 15 ans durant à la suite de son limogeage expéditif à l'avènement de Mohamed VI. Limogé comme un chien, et décidé à parler, en loup sorti du bois.

Le vrai Driss Basri, lui, est décédé en 2007, mais dans ce film de Hicham Lasri, le cinéma flirte de nouveau avec l'histoire récente, contemporaine, pour débusquer derrière le discours plat et lisse de faits politiques la dimension intérieure, intime, de ses résonances sur le citoyen lambda. Le héros déchu renvoie à une série d'images métaphoriques qui en renvoient la complexité humaine. C'est ce chien enchaîné à une maison vide, et en ruines, que l'on nous montre à l'image, qui faisait danser méchamment les autres et qui n'a plus que de lourds secrets, désormais, pour continuer de les faire chanter... Ce bourreau qui s'assied sur la chaise d'interview, face caméra, comme une victime sur la chaise électrique. Le cynisme de Basri y fait lui-même allusion.

Bourreaux et victimes : le paysage des films de Hicham Lasri ne déroge d'ailleurs jamais à cette démarcation en deux camps, qui n'ont rien de manichéen ou de binaire, qui expriment juste la loi rationnelle à laquelle obéit l'humanité depuis toujours... Une loi de renversement perpétuel, où les bourreaux et les victimes échangent parfois leurs rôles, tant la vérité est à double-fonds. Et une humanité qui se lit comme un bestiaire où il faut savoir distinguer lucidement entre les loups, les chiens, que l'on a vassalisés, et les “insectes avec des ailes” que la machine du pouvoir s'applique à broyer d'un simple geste de la main.

Basri : voilà une figure-clef dans l'imaginaire d'un peuple, le type de mythe dont le réalisateur avait envie de se saisir pour travailler la mécanique humaine dans ses moindres replis et recoins. En créant du discours et en mettant en perspective une réflexion sur les contradictions et la complexité du pouvoir, là où n'existait pour le peuple que la mécanique déshumanisée des ordres donnés. Tout l'intérêt de “They starve ce dog” est de montrer ainsi l'envers d'un décor, la matière subversive et radicale d'un dieu tombé de l'Olympe, qui s'accroche aux mots et à sa logorrhée verbale pour éclairer les années de puissance et de pouvoir, d'un éclat de vérité tragique.

C'est la vision d'un réalisateur qui s'intéresse à la tragédie intime de ceux qui pensent des systèmes en en tenant les fils, pour finir eux-mêmes comme des pantins désarticulés dans le vertige abyssal d'un no man's land temporel et personnel. Un homme qui avoue “rêver parfois de vivre dans un pays où le temps s'arrêterait” face à une journaliste perdue dans les méandres d'une carrière en perte de vitesse, incarnée par Latefa Ahrrare. Un rôle où elle met sa belle justesse de jeu et sa sincérité sans faille au service du jeu pervers de la course au sensationnel des médias d'information.

Dans le long monologue puissamment déclamé par Benaïssa El Jirari, dont la densité et la profondeur de jeu impressionne, en roi Lear ressuscité, affleurent des évocations de Shakespeare, qui viennent heurter des bribes de Daft Punk, venus surligner en sous-texte la narration du film. Ou mieux encore, la figure de Dante, qu'il déclame de son air impassible : “face au vrai qui a visage de mensonge / L'homme doit fermer la bouche autant qu'il peut./ Car sans avoir de fautes, il peut se faire tombe.” Un monde de références hétéroclites qui annonce l'éternelle mort de l'avenir de l'homme, dans un décor désenchanté.

La vie et la mort s'affrontent dans ce débat solitaire où la parole, nue, défriche les vérités avec un panache presque désespéré. Ici la réalité dite porte autant sur l'époque, dont Basri sonne le glas, que sur l'homme qu'il est, qui en symbolise la fin. Une époque de lâches qui a cessé de croire en l'ordre, qui meurt d'anarchie, qui déconstruit sans conscience un système bâti patiemment pour garder intacts tous les mythes patriotiques. C'est sur cette mort du pouvoir qui maintenant ordre et sécurité que la bave du chien coule, convaincu d'avoir servi la nation de la manière la plus juste, et la plus patriotique. Disciple du pragmatisme à la Nixon et du totalitarisme des fiches de Hoover. Conditionné à pratiquer l'élimination d'autrui sans pitié. “Peu importe qui meurt/ Du moment qu'on est sauvés”, voilà ce que déclame l'hymne lybien qu'il entonne pour auto-justifier ses crimes.

Un huis-clos dantesque étouffant

Si l'individu, face au pouvoir, demeure sans valeur, l'individu, sans pouvoir, redevient également sans valeur. Hicham Lasri installe un dispositif où l'image, fixe, sur ces séquences d'aveux spontanés, renvoie en miroir la viduité d'une coquille creuse qui déverse dans l'oeil de la caméra la vision d'un monde ancien, achevé, et rempli de mémoire universelle. Une caméra unique, comme un oeil borgne, comme l'oeil du fameux “big brother is watching you” de la pensée unique. C'est renouer en même temps avec son goût de la mise en abîme de personnages, filmés, dont la parole ne prend de sens qu'à partir du moment où elle est portée par le langage des média, comme dans “C'est eux les chiens”. Cette vision dantesque du pays rêvé que la réalité aujourd'hui trahit, l'enfermement du discours qui s'enroule autour de ses obsessions en replie cependant lentement autour de lui les cercles concentriques, à l'image de l'Enfer de Dante. “Quand je suis devenu quelqu'un d'important, j'ai eu la sensation d'entrer dans les cercles de l'enfer”, avoue d'ailleurs le personnage.

Pour servir la dramaturgie du film, dans le trou à rats du vieux studio de télévision où s'affairent les techniciens convoqués par la célèbre journaliste du petit écran, qui voit dans l'appât du scoop ce qui la remettra en selle, l'Enfer renvoie à l'image de ce huis-clos, étouffant entre la conscience ouverte du bourreau, et les mémoires chancelantes de ceux qui se souviennent, et de ceux qui ne l'ont pas connu, et qui en sont à devoir googliser son nom. Parmi ceux qui ont connu l'ère Basri, l'affrontement qui oppose ceux qui veulent entendre, de ceux qui refusent de lui donner une quelconque possibilité de parler, se veut, là encore, miroir d'une société confuse dans son rapport à sa propre histoire. Et dont la prise en compte du temps est différente, d'une génération à l'autre. Qu'est-ce qui délimite le fait que cela fasse déjà partie de l'histoire, en somme ? Simplement le fait que cela n'appartienne pas au vécu intime des gens. Mais que cela, en réalité, appartienne à l'histoire de tous.

Les aveux de Basri, réinventé par Hicham Lasri, c'est la mise en images et la mise à mort d'une vérité qui s'est toujours parée des atours du mensonge de la politique, et qui réintègre ici son enveloppe la plus nue : celle de la parole habitée de l'intérieur par le non-sens d'une confession qui n'a jamais souhaité aspirer ni au pardon ni à l'absolution, mais qui a besoin de théâtraliser l'acte de la parole pour en faire un dernier et magistral acte politique. Qui démarre sa confession amorale avant même que la caméra ne tourne, et qui impose les règles du jeu et le rythme à donner à cette mise en scène de soi ultime d'où la journaliste se trouve presque immédiatement congédiée.

Voilà comment Hicham Lasri fait glisser très subtilement ce prétexte d'interview politique en un redoutable face-à-face de l'homme avec son ombre, autour de laquelle des fantômes continuent de planer. C'est le fantôme de sa fille, notamment, errant dans les rues de Casa sans pouvoir “voir” ni “entendre” ce que la réalité du monde lui renvoie, qui demeure comme la trace d'une mémoire absentée d'elle-même dans une sorte d'éternel présent, où ce que l'on attendait finit cependant par arriver, quand la pluie se met ainsi à la fin à tomber...

Mémoire absente et tragiquement muette face au vertige creux d'une interview politique qui n'aura rien excusé, rien expliqué, mais dont le but était d'esquisser, comme un portrait que l'on taille au couteau, les contours d'un héroïque petit soldat entièrement voué à la solde du régime, et qui s'en prend à lui en retour. Accusant d'avoir été tragiquement tué par l'anonymat, l'ingratitude, et le renvoi dans l'oubli, à l'instar du jugement romain qui condamnait à une mort symbolique : la“damnatio memoriae”.

Hicham Lasri a réussi là un portrait au relief saisissant, en travaillant hors-champs dans les zones grises du langage, et dans les silences de l'indicible. Sa caméra, nerveuse, mobile, a fait le pari de plans audacieusement décadrés pour nous faire ressentir le désaxement des âmes. Axée sur de fréquents gros plans d'où sort la vérité des regards, et qui transpire du langage imperceptible mais vibrant des corps.

Un exercice de mémoire magistralement servi, en effet, par les choix de cadrage du réalisateur, qui donne la sensation d'avoir découpé le réel à travers deux regards, cernant un monde flottant, et bruissant, à l'extérieur, et un monde fini, à la densité sombre, dans ce superbe huis-clos intérieur. Et l'on ne manquera pas de saluer, à nouveau, la prestation magnifique de Benaïssa El Jirari, acteur dont Hicham Lasri a, de manière sensible, su à la fois pressentir et diriger la veine shakespearienne. Incarnation vibrante, par sa présence et son verbe, de la force et de la fragilité d'un prophète éructant, surgi à rebours du passé...

Lamia BerradaHicham Lasri : "Str

ve

They Are The Dogs