Le Far East sibérien à la loupe, par Yves Gauthier et Antoine Garcia

À l’Est, quatre siècles de conquête et d’exploration d’un « autre Far West » par les « Occidentaux », Russes en l’occurrence.

On a pu dire que la Sibérie était comme prédestinée aux Russes, inexorablement tournés vers l’est depuis qu’ils avaient choisi Byzance contre Rome. Alexandre Herzen affirmait qu’elle leur a apporté un « supplément d’âme », cette « dimension de folie nécessaire » qui les différencie des autres peuples slaves. À vrai dire, c’est avec l’assimilation de la Sibérie, son prolongement naturel, que la Rous’ devient la Russie (d’où la place unique accordée au cosaque Ermak dans l’imagerie populaire). Sans doute est-ce aussi ce qu’avait en vue, au XVIIIe siècle, l’historien et homme d’État Vassili Tatichtchev en affirmant, avec une intonation toute voltairienne, que « si la Sibérie n’existait pas, il aurait fallu l’inventer ». Mais la Sibérie existait bel et bien. Il ne s’agissait que de la découvrir.

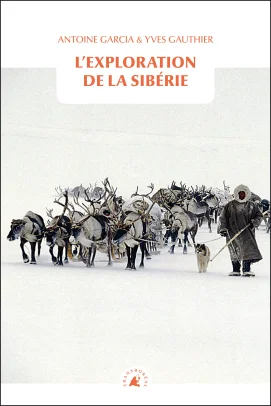

C’est en 1996 que le spécialiste de la Russie Yves Gauthier, déjà traducteur d’un certain nombre de textes issus de la taïga et de la steppe (comme ceux de Vassili Peskov, de Vladimir Arseniev ou de Youri Rythkeou), s’associe au poète Antoine Garcia pour nous proposer chez Actes Sud (dans la collection Terres d’Aventure où l’on trouve notamment les ouvrages sahariens de Théodore Monod) cette copieuse somme sur l’histoire de l’exploration de la Sibérie, rééditée en 2014 chez Transboréal. Les auteurs y échappent à la plupart des écueils de ce type de travaux, en contrôlant globalement de main de maître l’équilibre entre la perspective et l’anecdote, pour nous conduire des premiers franchissements de l’Oural par les cosaques d’Ermak au XVIe siècle aux ultimes remplissages des dernières « taches blanches » de la carte, dans le premier quart du XXe siècle.

« Dire où cessait le cosaque et où commençait le brigand était chose malaisée. Chez eux, sur le Don, c’étaient des citoyens d’une république militaire. Descendaient-ils dans la mer d’Azov ou la mer Noire, ils devenaient des « combattants » (contre les Tatars). Sur la Volga, ils se muaient en brigands (contre les Russes). Pendant longtemps Ermak fit son métier sur la Volga. Il est hors de doute qu’il ne se soucia pas de mettre ses actes en harmonie avec le droit civil et criminel de Moscou. C’était un condottiere russe, cosaque de métier, pirate fluvial par vocation, brigand par nécessité et fidèle sujet du tsar à bonne distance. »

Cette brève caractérisation, sous la plume de Youri Simenov, en dit déjà long sur le potentiel entreprenant de la communauté cosaque. Les circonstances historiques aidant, celle-ci va bientôt trouver trop petite la « plaine sauvage » Volga-Don. Soit que les règles sociales rebutent le cosaque, soit qu’il ait ses raisons de fuir la justice, il a vocation à se placer en marge de la société. Cosaque errant, cosaque par définition sans terre, il vit de chasse et de pêche en courant la steppe les armes à la main, souvent loin au-delà des avant-postes russes, non sans escarmouches avec les nomades tatares. Sans versé contre les Tatars, mais aussi sans mêlé avec eux. D’autant que ces derniers connaissent le même mode de vie : cavaliers indépendants et fugitifs, réfractaires à l’impôt et au servage (pour les cosaques), à l’esclavage (pour les Tatars). Cosaque et kazakh – côté slave ou côté turc – sont d’ailleurs deux mots d’une origine commune qui désignent originellement l’homme libre des steppes.

Ermak

Yves Gauthier et Antoine Garcia parviennent notamment à faire ressentir à la lectrice et au lecteur, au plus juste, l’inexorable enchevêtrement de convoitise économique, de quête des honneurs et de curiosité géo-scientifique qui anima durant plusieurs siècles les découvreurs comme les colonisateurs de cette vaste terre ô combien austère, pour le compte d’un pouvoir qui fut, quasiment jusqu’au bout, la monarchie la plus absolutiste d’Europe. Des premiers passages en force du verrouillage de l’Oural par les derniers khanats tatars, en 1585-1615, par les cosaques d’Ermak, aux premières quêtes aventureuses de routes commerciales en direction des pays inconnus mais réputés richissimes qu’étaient la Chine et le Japon – les cosaques de Poyarkov, partis de Iakoutsk, atteignent l’Amour en 1644 -, les auteurs notent patiemment, dans les récits et les archives, l’inextinguible soif de l’or doux (les fourrures) qui préside aux deux premiers siècles de cette exploration qui est avant tout une conquête par l’exigence toute militaire et commerçante du yassak, le tribut payé en peaux de renard et de zibeline.

La rencontre d’Ermak avec les Stroganov marque l’alliance symbolique de l’aventurier et de l’entrepreneur – condition première des grandes expéditions sibériennes du XVIIe siècle. Pour avancer vers l’est à cette époque, il faut un ramassis de têtes brûlées et un marchand armateur. La bénédiction ou la malédiction du tsar viennent plus tard. Cet été-là Stroganov junior – Maxime – prend la décision d’équiper la droujina d’Ermak. Il fait couler un canon à son nom et complète l’arsenal des cosaques avec des arquebuses, de la poudre et du plomb. Sans doute fournit-il aussi des provisions de bouche : farine de seigle, biscuits, sel, gruau de sarrasin, tolokno (avoine grillée et moulue) – denrées consommées depuis toujours par les bateliers et nomades de Russie orientale. Pour Ermak, c’est un appoint logistique décisif ; pour Stroganov, c’est l’occasion de contrer le harcèlement des bandes armées tatares et, peut-être, d’ouvrir une voie marchande en direction des chasseurs indigènes de fourrure. Nul doute que les Stroganov, forts d’une culture géographique patiemment acquise au contact des peuplades ouraliennes et des prisonniers tatars, connaissent bien l’hydrographie et le relief de l’Oural, et qu’ils renseignent les cosaques sur le chemin à suivre en les faisant même accompagner par des guides.

Au fil des décennies puis des siècles, les auteurs nous montrent avec un brio certain, précis sans être fastidieux, les allers et retours entre science et commerce, entre puissance militaire et rapine, entre collaboration avec les populations indigènes et brutale mise au pas. Ils racontent la contribution des savants européens invités par les tsars, cherchant la gloire en ces terres vierges, le courage et l’obstination des navigateurs construisant leurs navires robustes sur place, à Okhotsk, ou bien hivernant deux, trois ou quatre ans, là où ils sont arrivés, pour, s’ils ne disparaissent pas dans les glaces, pouvoir enfin contourner la redoutable péninsule de Taïmyr, entre Ob et Ienisseï, point le plus septentrional du continent asiatique, et un jour franchir le détroit séparant l’Asie et l’Amérique (longtemps resté hypothétique). Ils nous rappellent aussi que, très tôt, alors même que l’exploration et la colonisation sont loin d’être achevées, la Sibérie est devenue la terre d’exil et d’emprisonnement des opposants au tsar, bien avant le terrible Goulag soviétique, et que certains de ces exilés, une fois sortis de prison, deviennent de fort pertinents scientifiques et découvreurs, à leur tour. Ils nous content enfin, alors que la carte est désormais presque entièrement établie, au début du XXe siècle, certains exploits insensés, tels celui du « Centaure de l’Arctique » (qui fera l’objet d’un ouvrage à part entière d’Yves Gauthier), réalisant à vélo le tour des frontières de l’Union soviétique, en y incluant la côte de Sibérie septentrionale, où aucune expédition complète n’était passée avant lui.

Notons à ce propos que si les Toungouses mirent un frein à la progression des premiers Russes, ils en furent néanmoins le moteur de par leur mémoire géographique. Le sibériologue Boris Polevoï : « Et combien d’informations inestimables n’avaient-ils pas engrangées sur la géographie sibérienne… Dans le mouvement perpétuel de leurs migrations à travers des espaces infinis, Evenks et Evens (« Toungouses ») avaient mémorisé des milliers de données topographiques… » Ce furent eux qui conduisirent les Russes jusqu’à la mer d’Okhotsk. Certains, tels le guide indigène rebaptisé Sémion Pétrov et surnommé le Pur, étaient de toutes les découvertes : du Pacifique en 1639 avec Ivan Moskvitine, du Baïkal en 1642 avec le pionnier Kourbat Ivanov, du fleuve Amour en 1643 avec Vassili Poyarkov… La « rumeur » qui guidait Penda vers l’est n’était autre que la science géographique des riverains de la Toungouska qui, contraints ou consentants, vendaient la mèche aux entreprenants colons.

…En même temps qu’ils leurs décochaient des volées de flèches. Pourtant, Gmelin ne semble guère exagérer quand il parle des victoires faciles de Penda à coups d’armes à feu, même si la supériorité conférée aux Russes par la maîtrise de l’arquebuse ne doit pas induire à l’image caricaturale d’une horde de sauvages effarouchés au premier coup de pétoire. Une arquebuse à cette époque n’est pas une kalachnikov : tout au plus crache-t-elle, avec sa mèche ou son rouet, seize coups en une journée de bataille acharnée. Et le désarroi suscité par l’effet de surprise – on l’observera jusqu’au XVIIIe siècle, et même après mais plus sporadiquement – fait généralement long feu chez le guerrier indigène qui, très vite, recouvre ses esprits.

Au fil de ces 430 pages, agrémentées d’une sérieuse bibliographie, d’une agréable iconographie et d’une abondante cartographie, les deux auteurs ont su nous proposer un séduisant et précis travail historique, dans lequel l’esprit d’aventure l’emporte toutefois, fort logiquement, sur la considération géopolitique, pour nous faire partager ce long moment souvent mal connu de l’histoire de notre monde, dans un Est lointain où d’autres conquistadors, d’autres cow-boys et trappeurs, et d’autres politiciens marchands ont tracé, avec ce western sous la neige, parallèlement à ce qui se passa à la même époque en Amérique du Nord, les contours très contemporains de cette grande puissance toujours aussi difficile à appréhender qu’est la Russie, impériale, soviétique ou poutinienne, dans laquelle la Sibérie constitue bien une composante identitaire absolument fondamentale.

Il n’en demeure pas moins que la Sibérie ne peut survivre que si elle cesse d’être repliée sur elle-même, comme elle l’a été trop longtemps, pour s’ouvrir au reste du monde. Voilée durant près de trois siècles aux étrangers qui, explorateurs au service de la Russie, étaient dûment censurés, ou qui, voyageurs de passage, tels Chappe d’Auteroche ou Jean-Baptiste de Lesseps, devaient se fier à leur intuition et à leur imagination pour aller au-delà de ce qu’on avait bien voulu leur montrer ; complètement dissimulée au monde par les bolcheviks qui en avaient fait le parangon du bagne et un polygone stratégique, la Sibérie apparaît aujourd’hui, malgré ses nombreuses souillures, un des rares lieux du globe où l’aventure est encore possible. La Sibérie n’est certainement plus à inventer, mais peut-être reste-t-il à la redécouvrir.

Antoine Garcia+ Yves Gauthier

L’exploration de la Sibérie de Yves Gauthier & Antoine Garcia, édition Actes Sud, collection Terres d'Aventure

Coup de cœur de Charybde2

l'acheter ici